Noticias en Español

Odio en Guatemala: Parte II

Personas LGBTQ en el país están constantemente en riesgo

Nota del editor: Esta investigación se realizó con el apoyo de la iniciativa ¡Exprésate! de la International Women’s Media Foundation. El Washington Blade el 4 de mayo publicó la primera parte de la serie de tres partes.

Las personas de la diversidad sexual están constantemente en riesgo. La violencia sistemática, fomentada por prejuicios y estereotipos, y el conservadurismo de la sociedad guatemalteca son las bases para que estas personas se conviertan en foco de agresiones, actos de discriminación y homicidios.

Los responsables de los crímenes contra la comunidad LGBTI difícilmente son identificados y juzgados, amparados bajo un sistema de justicia colapsado y poco enfocado hacia los derechos de las poblaciones vulnerables.

El Estado

El país tiene un largo historial de violación a los derechos humanos, en el que se evidencia que la comunidad LGBTI es una de las poblaciones violentadas durante el Conflicto Interno Armado (1960-1996) por el Estado y las fuerzas de seguridad.

El informe “La criminalización de la población LGBTI en los registros policiales 1960-1990” muestra que al menos 156 personas gays y lesbianas fueron perseguidas sistemáticamente, detenidas ilegalmente y humilladas por la extinta Policía Nacional (PN). Los registros demuestran cómo en algunos casos, los agentes indicaron la homosexualidad como un delito y en otros, como agranvante de delitos.

Más de tres décadas después, la ausencia de marcos legales que protejan y garanticen los derechos de estas poblaciones —sumado a un debilitado sistema de justicia con altas tasas de impunidad— son factores que hacen evidente el desinterés del Estado.

AUDIO: “La importancia de reconocer las familias diversas”

Marisa Batres, abogada

Existen grupos como la Asociación La Familia Importa y personas en puestos de poder, como el congresista Aníbal Rojas, del Partido Político Visión con Valores -VIVA-, quienes impulsando propuestas como la Ley para la Protección de la Vida y la Familia, obstaculizan los procesos de la búsqueda de garantías de los derechos de estas poblaciones.

“Creemos en un país con valores firmemente establecidos en Dios y en pro de la vida (no al aborto) y en matrimonios hombre-mujer, como lo es nuestro diseño original”, manifestó Rojas en su cuenta de Facebook, cuando presentó el proyecto de ley.

Rojas, político de corte conservador, es uno de los opositores más reacios a los temas de poblaciones vulnerables. Actualmente es el vicepresidente de la comisión de Derechos Humanos en el Congreso y en 2018 fue presidente de la Comisión de la Mujer.

Durante su gestión, la Comisión de la Mujer dio dictamen desfavorable a la Ley de identidad de género. La propuesta buscaba que las personas trans pudieran acceder a documentos que las identifiquen acorde a su identidad de género.

Aunque el dictamen sostiene que “es evidente que la comunidad transgénero en Guatemala es una población particularmente vulnerable, expuesta a violencia física y sexual”, los congresistas utilizaron argumentos propios de un discurso transfóbico para rechazar la propuesta.

Algunos argumentos de la comisión para bloquear esta iniciativa fueron:

- La norma permitiría que las personas cambien su sexo, por lo que dos personas del mismo sexo podrían contraer matrimonio. El análisis hecho por las y los congresistas señala que la familia es heterosexual y que se da con el fin de procrear.

- El cambio presentaría consecuencias en la legislación laboral, pues una persona que se perciba con un “sexo distinto del ‘asignado al nacer’” podría acceder a los derechos de las mujeres en materia laboral.

- Las personas podrían acceder a otros beneficios en material civil y penal específica para las mujeres como la Ley contra el Femicidio y otras formas de Violencia contra la Mujer.

El dictamen sugiere que cambiar la “‘concordancia entre el nombre y el sexo expresado en el documento” equivale a “cambiar la fecha de nacimiento de un ciudadano porque este se autopercibe como mayor o menor de edad”.

Tristán López, integrante del Colectivo Trans-Formación explica que para las personas trans es un problema no tener documentos que coincidan con su identidad de género. Afirma que cuando realizan actividades que requieren documentación oficial, les dicen que no pueden hacer el trámite “porque es personal” y de esta forma se les limita procesos tan básicos como cambiar un cheque.

Sin embargo, resalta que tener la documentación adecuada solo sería el primer paso para subsanar una injusticia histórica, que engloba la falta de reconocimiento de que las personas trans son sujetas de derecho. Si fueran reconocidas por el Estado, se podrían generar políticas públicas, programas institucionales para que se corrijan todas las desigualdades sociales que las perjudican.

AUDIO: “Ley de identidad de género”

Tristán López, integrante del Colectivo de Hombres Trans Trans-Formación y la Red de Colectivos Americanos de Hombres Trans

“El contexto de hombres trans en Guatemala está marcado por mucha invisibilidad, soledad y violencia. (…) No sabemos cómo enfrentar a un sistema que no está hecho para nosotros. Recuerdo, desde mi experiencia, cuando me enfrenté con esta identidad de género trans (…) no sabía cómo hacer mi transición, no sabía a dónde ir para tomar hormonas (…) no sabía si me iban a querer atender en las clínicas”, explica.

AUDIO: “Situación hombres trans en Guatemala”

Tristán López, integrante del Colectivo de Hombres Trans Trans-Formación y la Red de Colectivos Americanos de Hombres Trans

Otra acción que expone claramente la postura conservadora del Gobierno es la creación del comité temporal para la protección de la vida y la familia, el cual tiene por objetivo “proporcionar asesoría integral para el análisis de la propuesta de la Política Pública de Protección a la vida y la Institucionalidad de la Familia”. Pero en el proyecto no se toma en cuenta a todos los tipos de familia.

La formación del comité se hizo pública un día después de que el politólogo Agustín Laje diera una conferencia en el Congreso organizada por AFI titulada “El impacto de la agenda globalista en la cultura y política de Guatemala”. En ella se enfocó en los temas: feminismo, aborto y la agenda LGBTI aduciendo que son herramientas “para destruir las naciones independientes, el matrimonio y la vida espiritual”.

“Pensar que mi pensamiento puede determinar mi identidad sexual es algo bastante ridículo a tal punto que eso me llevaría incluso a hormonarme de por vida, a mutilar mi cuerpo (…) es tan ridículo que necesita del Estado, necesita de legislaciones (..)”, dijo.

Además indicó que “el problema” no es que las personas se identifiquen con un género distinto al asignado al nacer, sino que se trata de un elemento “de una ideología autoritaria que ataca la libertad (..) y que va contra los derechos de las mayorías”.

Su discurso claramente homofóbico y transfóbico propone que el Estado de Guatemala tome una postura anti derechos e imponga legislaciones basándose en un único tipo de familia, de orientación y de identidad de género.

Otros actores que vulneran los derechos LGBTI

A nivel social, existe discriminación, agresiones y persecución a miembros de la comunidad LGBTI por parte de personas individuales.

El Gobierno de Guatemala carece de un sistema unificado de estadísticas de delitos cometidos contra la comunidad LGBTI. Cada organismo del Estado tiene una metodología distinta para cuantificar y presentar la información, por lo que las estadísticas oficiales son limitadas, no están correctamente clasificadas y presentan inconsistencias.

Hasta 2015, el MP no reconocía a la población LGBTI en sus estadísticas.

Ese año, el MP reportó 7 denuncias. Sin embargo, el Ministerio de Gobernación (Mingob) cuantificó 104 casos, y la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) recibió 16.

https://infogram.com/untitled-1h0n25yk3npol6p?live

Acorde a la PDH, de 2015 a 2020 los departamentos de Guatemala y Quetzaltenango son los territorios en los que se realizaron más denuncias. Ambos son los centros urbanos más grandes del país a donde cientos de personas LGBTI llegan con dos objetivos: anonimato y libertad para expresar su identidad de género y orientación sexual. Sin embargo, no están exentas de la violencia.

Los números de la PDH también demuestran una falta de cultura de denuncia. En Izabal, uno de los departamentos donde acorde al Observatorio de muertes violentas por orientación sexual e identidad de género en Guatemala, la violencia contra personas LGBTI está en alza, únicamente se reportan dos denuncias en cinco años.

Por su parte el Ministerio Público (MP) registra que las amenazas, discriminación y lesiones leves son los delitos cometidos contra personas LGBTI con las estadísticas más altas, demostrando que se ejerce tanto violencia física como psicológica a esta población.

El MP también muestra a la capital como el departamento con más denuncias entre 2015 y 2020, pero los datos no concuerdan con los de la PDH. Esta falta de coincidencia en las cifras impide el desarrollo de políticas públicas con enfoque LGBTI.

https://infogram.com/untitled-1hmr6g7e10ggz6n?live

Las instituciones estatales no tienen personal capacitado. No solamente en el ámbito técnico, tampoco en la sensibilización para abordar estos casos y atender y acompañar a las personas cuando buscan atención médica, justicia u otro derecho básico.

“En el caso de salud no existen protocolos ni estándares adecuados para las mujeres trans (…) solo nos ven como foco de VIH y nos atienden en el área de VIH para condones y lubricantes.

En el sistema de la Policía Nacional Civil (…) lo que hacen es discriminarnos, tratarnos como hombres. (…) hacen abuso de autoridad y no respetan nuestra identidad de género”, afirma Galilea Monroy, directora de la Red Multicultural de Mujeres Trans de Guatemala (Redmmutrans).

AUDIO: “Situación de las mujeres trans en Guatemala”

Galilea Monroy, directora de la Red Multicultural de Mujeres Trans de Guatemala (Redmmutrans)

En un informe publicado por las organizaciones Visibles y Colectivo Trans-Formación, incluyeron los resultados de una encuesta realizada a 344 personas LGBTI (24 trans y 289 cisgénero, quienes se identifican con el género que les fue asignado al nacer). De éstas, 112 respondieron haber sufrido algún tipo de discriminación. Solo 41 personas denunciaron las agresiones pero ninguna ha hecho seguimiento a su caso.

El miedo a las represalias es una de las razones de quienes no se animaron a denunciar. Esto demuestra la poca confianza en las instituciones, fundamentada en los altos niveles de impunidad y el temor a la revictimización por parte de trabajadores del Estado.

Instituciones que trabajan en pro de los derechos humanos de las poblaciones LGBTI hacen esfuerzos por visibilizar su situación. Por ejemplo, las organizaciones REDNAS y LAMBDA se unieron para crear el Observatorio de muertes violentas por orientación sexual e identidad de género, plataforma que brinda datos estadísticos sobre violaciones a los derechos humanos de las poblaciones LGBTI y muertes por prejuicio.

Acorde a sus registros, en 2018 fueron asesinadas por lo menos 21 personas LGBTI. En su publicación “Prejuicio y crímenes de odio: la violencia como forma extrema de la estigmatización y negación de la diversidad”, Visibles asegura que en 2019 las organizaciones sociales documentaron más de 20 de estos crímenes. En 2020, el Observatorio determinó que se cometieron al menos 19 asesinatos, en su informe mensual de enero de 2021 reportan cinco y en el de febrero, uno.

Este documento reúne datos recolectados por las creadoras de este proyecto con el objetivo de hacer más visible la magnitud del problema, centralizando información respecto a los crímenes por prejuicio cometidos contra la comunidad LGBTI en Guatemala. Está abierto para que pueda ser útil a estudiantes, investigadores, periodistas, o cualquier persona interesada en profundizar en el tema.

Los medios amarillistas

La mayoría de medios de comunicación no suelen manifestar interés para posicionar el tema LGBTI en sus agendas. Mucho menos cuando se trata de cubrir hechos en los que se evidencian claramente las situaciones de abuso, discriminación y otros tipos de violencia.

Hay medios que únicamente cubren las noticias cuando las personas LGBTI son presuntas agresoras. Y, en muchos casos, abordan el tema desde la perspectiva del morbo y el amarillismo y nombran incorrectamente a las poblaciones y sus identidades, en especial a las personas trans.

Titulares como “Hombre vestido de mujer (…)” demuestran la falta de preparación de las y los periodistas y el poco conocimiento e interés de las mesas editoriales en temas de género y diversidad sexual.

Es común que los medios presenten las violaciones a los derechos humanos de las personas LGBTI como hechos aislados. También tienden a la revictimización, culpando a las personas por lo sucedido, cubriendo la noticia sin pedir sus declaraciones o poniendo en duda su versión de los hechos.

Andrea Díaz, representante de la organización Vidas Paralelas, comenta que considera que existen algunos periodistas que tienen la intención de cubrir temas relacionados a las poblaciones LGBTI, pero las líneas editoriales de los medios no se los permiten o los condicionan para que lo hagan de manera sensacionalista.

Por otro lado, también expresa preocupación ante las prácticas de periodistas que difunden discursos de odio. “A veces su desconocimiento sobre el tema LGBTI es abismal o bien dejan que sus creencias religiosas y culturales influyan en su trabajo”, dice.

“En una ocasión un periodista de radio le dijo a una compañera (mujer trans) que al usar indumentaria maya insultaba a la población indígena. Además, en 2018 organizamos un conversatorio sobre diversidad en el Centro Cultural Casa Noj. Colocamos una bandera de la diversidad y automáticamente la actividad pasó a segundo plano. Los periodistas se enfocaron en conseguir “una explicación” del director del centro cultural. Al final, entre el trabajo de los medios y la presión social, las autoridades municipales retiraron la bandera. Recibimos comentarios de odio y amenazas de algunos pobladores”, explica.

La autodefensa LGBTI

Aunque han habido algunos avances, como la creación de la Defensoría de la Diversidad Sexual de la PDH y la carceleta para personas LGBTI en la Torre de Tribunales, las poblaciones LGBTI en Guatemala han tenido que organizarse para buscar por sus propios medios la defensa de sus derechos.

El Colectivo de Amigos Contra el Sida (CAS) tiene una clínica enfocada en la prevención del VIH y otras infecciones de transmisión sexual. Está abierta a todo público, pero trabajan principalmente con hombres gays y bisexuales. “El gobierno solo da condones en los servicios de salud. Ahora hay otras opciones mucho más eficientes en la prevención del virus (como la PrEp) y si las usaran podrían reducir significativamente el número de nuevas infecciones”, dice César Galindo, director de CAS.

Con 14 mil personas atendidas en 2020, el 30 por ciento de los casos diagnosticados de VIH en el país se realizaron en este lugar. Además de dar acompañamiento a quienes obtienen diagnóstico positivo, tienen programas de atención psicológica y acompañamiento legal. También son la primera clínica en Centroamérica en ofrecer PrEp, tratamiento para la prevención de VIH en personas consideradas de alto riesgo.

Galindo comenta que los pacientes con reciente diagnóstico de VIH, a los que la CAS refiere a los hospitales nacionales reciben el tratamiento adecuado y que actualmente no hay desabastecimiento de medicamentos antirretrovirales (ARV). Sin embargo, también resalta que si bien el Estado absorbe los gastos de atención en personas con VIH, tiene poca participación en los programas de prevención, especialmente con grupos de alto riesgo.

Mientras que el costo mensual de atención para una persona con VIH es de entre $200 y $300, un frasco de 30 pastillas PrEp cuesta alrededor de $4. Aunque las matemáticas son claras, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) no ofrece esta alternativa.

Por otro lado, ante la falta de atención diferenciada e integral por parte del Estado para las personas trans, el Colectivo Trans-Formación cuenta con la única clínica en Centroamérica especializada en hombres trans.

En la clínica se enfocan en darles una asistencia en la que trabajan en conjunto las afectaciones biológicas y psicológicas, así como la repercusión que puede tener en ellos desenvolverse en una sociedad no inclusiva y discriminatoria.

La organización ha hecho jornadas mensuales gratuitas de medicina general, ultrasonidos pélvicos y de detección de hepatitis. Desde 2019 brindan consultas en línea a personas de Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Perú. Y entre 2020 y 2021 ha financiado el cambio de nombre de 13 hombres trans.

También realiza capacitaciones en línea en temas como la prevención de enfermedades de transmisión sexual y los derechos sexuales y reproductivos y ofrece tratamiento de reemplazo hormonal.

La médica Yusimil Carrazana comenta que atiende personas de entre 18 y 52 años y que el proceso inicia con una serie de exámenes de laboratorio básicos para determinar la salud del interesado. Una vez se establece que las condiciones son óptimas y que la persona comprende todas las cargas emocionales y sociales que implica hacer este cambio en el contexto guatemalteco, inicia la terapia. El costo de la dosis de testosterona mensual es Q250 – Q 350.

Además existen dos procedimientos irreversibles a los que los hombres trans pueden someterse: la mastectomía con virilización (extracción de la glándula mamaria y la reconstrucción del tórax con su propio pezón, pero de forma masculina y la histerectomía con ovariectomía (extracción del útero y de los ovarios).

Aunque las personas tengan los medios económicos para someterse a estas operaciones, el colectivo ha tenido que buscar profesionales y lugares amigables con las poblaciones diversas porque en las instituciones de salud pública y privada no se comprende la necesidad de estas intervenciones y no se les da un trato respetuoso a los hombres trans.

Además de la salud, el acompañamiento legal es otro de los temas clave de las organizaciones en pro de los derechos humanos de las personas LGBTI.

Por ejemplo, Trabajando Unidos, organización de Huehuetenango, denunció ante la PDH el caso de José Díaz, joven gay de 18 años que fue asesinado en 2019. Su cuerpo fue encontrado en un terreno baldío y presentaba cortadas en la piel hechas para escribirle insultos dirigidos a su orientación sexual.

El colectivo también brindó acompañamiento legal y psicosocial a la madre de José Díaz. Hasta el momento no se han identificado responsables por el crimen.

La sociedad civil tiene sus exigencias claras: el reconocimiento de la situación de las personas LGBTI y la implementación de leyes que reconozcan la identidad de género y penalicen la discriminación y violencia ejercida contra estas poblaciones, un gobierno y educación laica y la capacitación de los funcionarios en temas de género y diversidad sexual.

Ecuador

Justicia reconoce delito de odio en caso de bullying en Instituto Nacional Mejía de Ecuador

Johana B se suicidó el 11 de abril de 2023

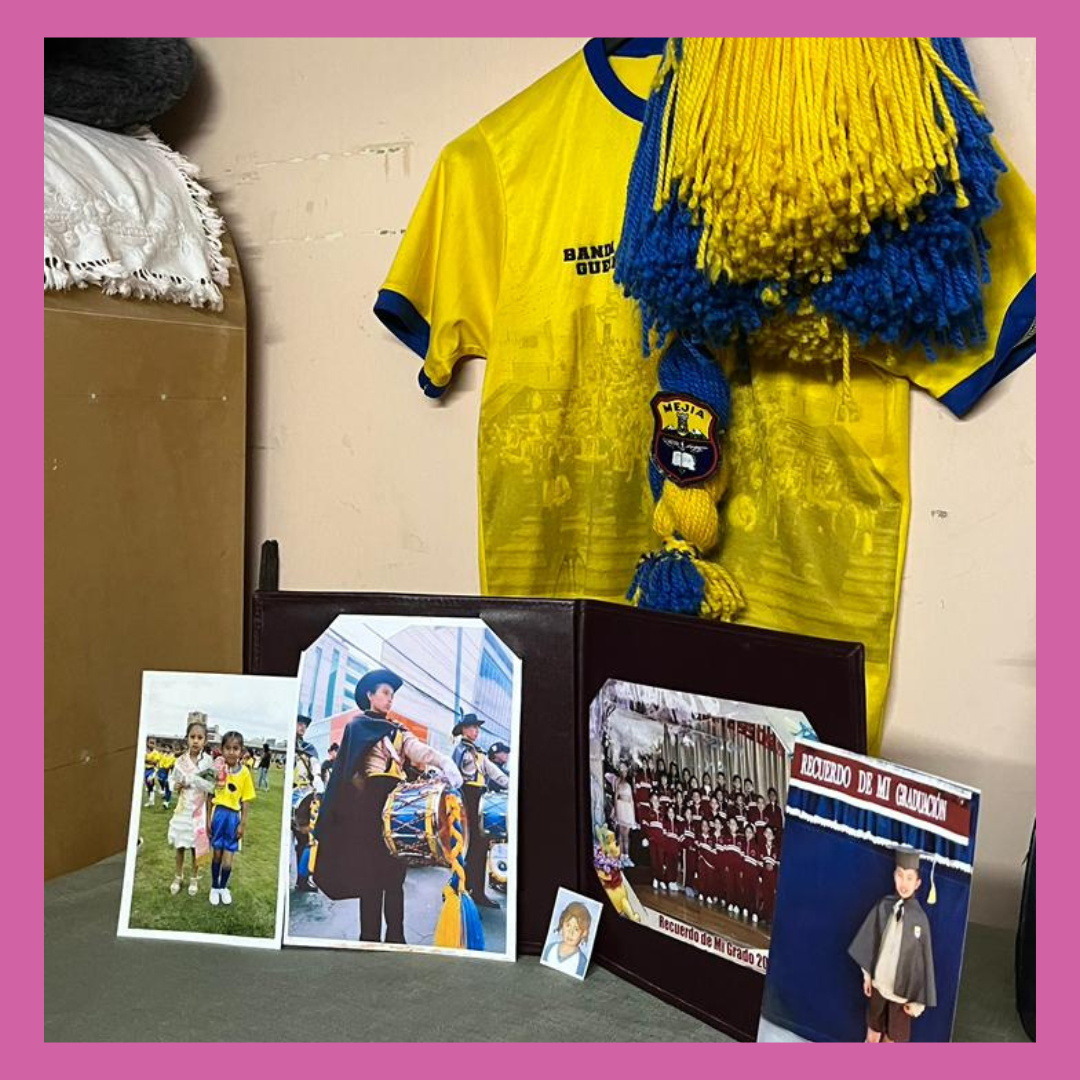

A casi tres años del suicidio de Johana B., quien estudió en el Instituto Nacional Mejía, colegio emblemático de Quito, el Tribunal de la Corte Nacional de Justicia ratificó la condena para el alumno responsable del acoso escolar que la llevó a quitarse la vida.

Según información de la Fiscalía, el fallo de última instancia deja en firme la condena de cuatro años de internamiento en un centro para adolescentes infractores, en una audiencia de casación pedida por la defensa del agresor, tres meses antes de que prescriba el caso.

Con la sentencia, este caso es uno de los primeros en el país en reconocer actos de odio por violencia de género, delito tipificado en el artículo 177 del Código Orgánico Penal Integral (COIP).

El suicidio de Johana B. ocurrió el 11 abril de 2023 y fue consecuencia del acoso escolar por estereotipos de género que enfrentó la estudiante por parte de su agresor, quien constantemente la insultaba y agredía por su forma de vestir, llevar el cabello corto o practicar actividades que hace años se consideraban exclusivamente para hombres, como ser mando de la Banda de Paz en el Instituto Nacional Mejía.

Desde la muerte de Johana, su familia buscaba justicia. Su padre, José, en una entrevista concedida a edición cientonce para la investigación periodística Los suicidios que quedan en el clóset a causa de la omisión estatal afirmó que su hija era acosada por su compañero y otres estudiantes con apodos como “marimacha”, lo que también fue corroborado en los testimonios recogidos por la Unidad de Justicia Juvenil No. 4 de la Fiscalía.

Los resultados de la autopsia psicológica y del examen antropológico realizados tras la muerte de Johana confirmaron las versiones de sus compañeras y docentes: que su agresor la acosó de manera sistemática durante dos años. Los empujones, jalones de cabello o burlas, incluso por su situación económica, eran constantes en el aula de clase.

La violencia que recibió Johana escaló cuando su compañero le dio un codazo en la espalda ocasionándole una lesión que le imposibilitó caminar y asistir a clases.

Días después del hecho, la adolescente se quitó la vida en su casa, tras escuchar que la madre del agresor se negó a pagar la mitad del valor de una tomografía para determinar la lesión en su espalda, tal como lo había acordado previamente con sus padres y frente al personal del DECE (Departamento de Consejería Estudiantil del colegio), según versiones de su familia y la Fiscalía.

#AFONDO | Johana se suicidó el 11 de abril de 2023, tras ser víctima de acoso escolar por no cumplir con estereotipos femeninos 😢.

Dos semanas antes, uno de sus compañeros le dio un codazo en la espalda, ocasionándole una lesión que le imposibilitó caminar 🧵 pic.twitter.com/bXKUs9YYOm

— EdicionCientonce (@EdCientonce) September 3, 2025

“Era una chica linda, fuerte, alegre. Siempre nos llevamos muy bien, hemos compartido todo. Nos dejó muchos recuerdos y todos nos sentimos tristes; siempre estamos pensando en ella. Es un vacío tan grande aquí, en este lugar”, expresó José a Edición Cientonce el año pasado.

Para la fiscal del caso y de la Unidad de Justicia Juvenil de la Fiscalía, Martha Reino, el suicidio de la adolescente fue un agravante que se contempló durante la audiencia de juzgamiento de marzo de 2024, según explicó a este medio el año pasado. Desde entonces, la familia del agresor presentó un recurso de casación en la Corte Nacional de Justicia, que provocó la dilatación del proceso.

En el fallo de última instancia, el Tribunal también dispuso que el agresor pague $3.000 a la familia de Johana B. como reparación integral. Además, el adolescente deberá recibir medidas socioeducativas, de acuerdo al artículo 385 del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, señala la Fiscalía.

El caso de Johana también destapó las omisiones y negligencias del personal del DECE y docentes del Instituto Nacional Mejía. En la etapa de instrucción fiscal se comprobó que no se aplicaron los protocolos respectivos para proteger a la víctima.

De hecho, la Fiscalía conoció el caso a raíz de la denuncia que presentó su padre, José, y no por el DECE, aseguró la fiscal el año pasado a Edición Cientonce.

Pese a estas omisiones presentadas en el proceso, el fallo de última instancia sólo ratificó la condena para el estudiante.

Honduras

Corte IDH reconoce a Thalía Rodríguez como familia social de Leonela Zelaya

Se construyeron una familia tras más de una década de convivencia

Por DORIS GONZÁLEZ * | TEGUCIGALPA, Honduras — En la sentencia del caso Leonela Zelaya y otra vs Honduras emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos se estableció un hito jurisprudencial para las personas LGBTQ en Honduras, así como en la región en relación a las diversas conformaciones de familias existentes. La Corte IDH interpretó por primera vez el concepto de familia social, indicando que la construcción de familia no debe restringirse a la familia nuclear o a nociones tradicionales, bajo el entendido de que hay diferentes formas en las que se materializan los vínculos familiares.

Este análisis se trae a colación debido al contexto de discriminación, prejuicio y violencia que atravesamos las personas LGBTQ, el cual se puede manifestar incluso dentro de nuestras propias familias. Esta violencia se manifiesta a través de actos de odio como ser el desarraigo familiar, violencia física, psicológica, social, económica, expulsiones de los hogares, violaciones correctivas e incluso, culminando en muertes violentas. Esta violencia motivada por la orientación sexual, identidad y expresión de género de las personas imposibilita la convivencia familiar.

Ante esto, las personas LGBTQ construimos vínculos sociales fuera del vínculo familiar tradicional, los cuales a través de la convivencia, amistad, apoyo económico-social y construcción de vida en común constituyen familias, tal como ocurrió en este caso.

Tras el abandono de su familia biológica, Leonela Zelaya y Thalía Rodríguez construyeron una familia tras más de una década de convivencia, en los cuales se apoyaron mutuamente en diversas situaciones, viviendo como mujeres trans, portadoras de VIH, ejerciendo el trabajo sexual y en situación de pobreza, enfrentando constantes episodios de detenciones arbitrarias y violentas por parte de los órganos policiales.

Tras su asesinato, fue Thalía quien recogió el cuerpo de Leonela en la morgue de Tegucigalpa y quien gestionó el féretro a través de la Funeraria del Pueblo. Los servicios fúnebres de Leonela Zelaya fueron realizados en un bar por mujeres trans, trabajadoras sexuales, al cual no asistió ningún miembro de su familia biológica.

El asesinato de Leonela y la falta de esclarecimiento generaron a Thalía un sentimiento de inseguridad, frustración e impotencia. Por estas violaciones de derechos humanos, la Corte reconoció a Thalía Rodríguez, en calidad de familiar de Leonela, como víctima del caso, generando estándares aplicables a todas las personas LGBTQ.

A juicio de la Corte, esta situación lleva a que, en casos de muertes violentas de mujeres trans, las personas que integren las redes de apoyo de la persona fallecida puedan ser declaradas víctimas por la violación de sus derechos a la integridad psíquica o moral, siempre que se acredite la existencia de un vínculo estrecho con la víctima y una afectación a sus derechos, derivada, por ejemplo, de las gestiones realizadas para obtener justicia. Esta sentencia logra reconocer que las personas LGBTQ construimos familias sociales, familias elegidas, e indica que estas deben ser reconocidas y validadas.

* Abogada litigante del caso Leonela Zelaya y otra vs Honduras, Red Lésbica Cattrachas

El año 2026 no comenzó en blanco para las organizaciones LGBTQ en Estados Unidos. Llegó precedido por un proceso que se activó con fuerza en 2025 y que hoy se manifiesta como una reconfiguración profunda del ecosistema de derechos, servicios y sostenibilidad comunitaria. No se trata de una crisis momentánea ni de un ajuste administrativo pasajero. Lo que está ocurriendo es un cambio estructural en la forma en que el Estado define, financia y condiciona la igualdad, la accesibilidad y la atención a poblaciones históricamente vulnerables.

Desde los primeros meses de 2025, la administración federal inició la retirada o revisión de múltiples órdenes ejecutivas y disposiciones que protegían explícitamente a personas LGBTQ en áreas clave como salud, educación y acceso a servicios. La justificación oficial ha girado en torno a la eliminación de lo que se denomina “ideología de género” y a la redefinición restrictiva del concepto de sexo, limitado exclusivamente a criterios biológicos. Este cambio discursivo no quedó en el plano simbólico. Se tradujo en nuevas reglas de elegibilidad, en la cancelación de subvenciones, en la eliminación de recopilación de datos y en una creciente incertidumbre administrativa que ha afectado directamente la operatividad de organizaciones comunitarias en todo el país, como ha documentado la Kaiser Family Foundation.

La salud fue uno de los primeros campos donde se sintió el impacto. Programas vinculados a la atención integral, a la prevención del VIH, a la salud mental y a la investigación en poblaciones LGBTQ comenzaron a perder respaldo federal. Subvenciones previamente aprobadas fueron canceladas o sometidas a revisión bajo criterios ideológicos, no científicos. Reuters y Associated Press han documentado cómo esta nueva orientación provocó la interrupción de investigaciones financiadas por los Institutos Nacionales de Salud, afectando proyectos que buscaban comprender mejor las desigualdades en salud, el acceso a tratamientos y las condiciones de vida de comunidades ya marginadas. La consecuencia inmediata no es solo la pérdida de conocimiento, sino la erosión de la capacidad del país para diseñar políticas públicas basadas en evidencia.

La educación siguió un camino similar. A lo largo de 2025, el discurso oficial contra los programas de diversidad, equidad e inclusión se tradujo en recortes presupuestarios y en señales claras a los sistemas educativos. Talleres de prevención de acoso, programas de formación docente, iniciativas de acompañamiento estudiantil y espacios seguros que durante años fueron sostenidos por alianzas entre escuelas y organizaciones LGBTQ comenzaron a desaparecer o a ser suspendidos por temor a perder fondos. El mensaje fue inequívoco: la igualdad dejó de ser una prioridad financiable. En ese vacío, quienes pagan el precio son jóvenes que pierden redes de apoyo fundamentales en etapas decisivas de su vida.

A este escenario se sumó un fenómeno menos visible pero igualmente dañino: el condicionamiento del lenguaje. Organizaciones que no se dedican exclusivamente a temas LGBTQ, pero que atienden poblaciones diversas, comenzaron a recibir directrices que restringen términos y enfoques en sus propuestas de financiamiento. Esto ha generado autocensura institucional, debilitamiento de programas y una sensación generalizada de inseguridad jurídica. Cuando las organizaciones no saben si nombrar una realidad puede costarles su existencia, el impacto va mucho más allá del presupuesto.

El efecto acumulado de estas decisiones comenzó a hacerse evidente en 2025 y se consolida en 2026. Servicios que antes funcionaban con relativa estabilidad ahora operan al límite. Se reducen horarios, se despide personal, se priorizan únicamente los casos más urgentes y se crean listas de espera que antes no existían. La prevención cede espacio a la emergencia, y la emergencia, como bien sabe la salud pública, siempre resulta más costosa y más dolorosa.

Puerto Rico ofrece un ejemplo claro de cómo esta dinámica se acelera en contextos con menos margen de maniobra. La pérdida de fondos federales por parte de organizaciones comunitarias ha tenido efectos inmediatos, obligando a cierres de programas, reestructuraciones profundas y una dependencia aún mayor de donaciones locales en un mercado filantrópico limitado. Lo que en otros estados puede tardar años en sentirse, en la isla se manifiesta en meses. Y, sin embargo, la necesidad de servicios no disminuye; al contrario, aumenta en contextos de incertidumbre económica y social.

Frente a este panorama, las organizaciones LGBTQ no han permanecido inmóviles. El 2026 las encuentra ensayando estrategias de supervivencia que, aunque diversas, comparten un mismo objetivo: no colapsar. Muchas han acelerado la diversificación de sus fuentes de ingreso, apostando por donantes individuales recurrentes, campañas comunitarias y modelos de membresía. Otras han intentado desarrollar servicios híbridos que permitan generar ingresos propios para sostener programas gratuitos. Las alianzas con universidades, sistemas de salud, municipios y organizaciones comunitarias más amplias se han convertido en una tabla de salvación para compartir costos y mantener presencia territorial.

Pero también hay decisiones dolorosas. Reducciones de personal, cierres temporales, eliminación de proyectos no considerados esenciales y una redefinición constante de prioridades. Estas medidas no son señales de mala gestión; son respuestas defensivas ante un entorno que se ha vuelto hostil e impredecible.

Lo que muchas veces queda fuera del debate público es que este proceso no afecta solo a las organizaciones como estructuras administrativas. Afecta a personas concretas. A jóvenes que pierden espacios seguros. A personas trans que ven restringido su acceso a servicios de salud. A familias que ya no encuentran acompañamiento. A activistas que quedan más expuestos en un clima social cada vez más polarizado. La retirada de fondos no elimina las realidades humanas que esos programas atendían; simplemente las empuja hacia la invisibilidad y el sufrimiento silencioso.

El 2026, entonces, no es únicamente un año de ajustes presupuestarios. Es una antesala que pone a prueba el compromiso real del país con la igualdad y la dignidad. Cuando los derechos dependen de ciclos políticos y los servicios esenciales quedan sujetos a criterios ideológicos, lo que se debilita no es solo una comunidad específica, sino el tejido social en su conjunto.

La pregunta que queda abierta no es si las organizaciones LGBTQ resistirán. Históricamente lo han hecho. La verdadera pregunta es cuántas personas quedarán sin protección en el camino y cuánto daño se normalizará antes de que la nación asuma que la accesibilidad, la educación y la salud no pueden ser tratadas como concesiones temporales.

El 2026 ya comenzó. Y lo que está en juego no es una narrativa cultural, sino la capacidad de una sociedad para sostener, con hechos y no solo con discursos, la dignidad humana.

-

Baltimore4 days ago

Baltimore4 days ago‘Heated Rivalry’ fandom exposes LGBTQ divide in Baltimore

-

Real Estate4 days ago

Real Estate4 days agoHome is where the heart is

-

District of Columbia4 days ago

District of Columbia4 days agoDeon Jones speaks about D.C. Department of Corrections bias lawsuit settlement

-

European Union4 days ago

European Union4 days agoEuropean Parliament resolution backs ‘full recognition of trans women as women’