Noticias en Español

¿Qué piensa el activismo LGBTQ cubano sobre la consulta popular y el referendo del Código de las Familias?

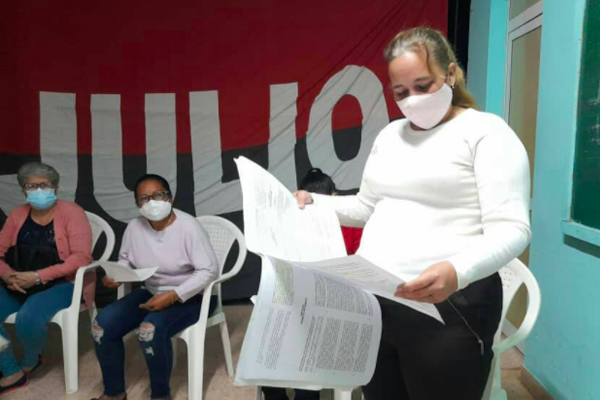

La consulta popular comenzó el 1 de febrero

LA HABANA — Este martes 1 de febrero comenzó la consulta popular del proyecto del Código de las Familias en Cuba. Hasta el 30 de abril, la ciudadanía propondrá adiciones, modificaciones o eliminaciones del documento, que será presentado en más de 78.000 puntos de reunión.

Alina Balseiro Gutiérrez, presidenta del Consejo Electoral Nacional (Cen), señaló a la Agencia Cubana de Noticias (ACN) que las comisiones electorales de circunscripción informarán a los electores de los espacios donde podrán canalizar sus propuestas. También avisó que se implementarán alternativas para quienes no puedan trasladarse hasta los sitios designados.

Otra de las vías de las que dispondrá la ciudadanía para hacer llegar sus valoraciones es el correo habilitado por la Asamblea Nacional del Poder Popular. Quienes se encuentren en el extranjero podrán hacerlo a través del establecido por el Ministerio de Relaciones Exteriores.

El medio oficial Cubadebate informó que desde los días 27 y 28 de enero, “se alistaron los detalles para ese proceso a través de una prueba dinámica, en la cual participaron las 12.513 comisiones electorales de circunscripción”.

Está previsto que en el mes de mayo la Asamblea Nacional cuente con los resultados de la consulta popular para su procesamiento. Se estima que en julio se publicarán las modificaciones del proyecto del Código de las Familias que será llevado a referendo en fecha indefinida.

Varios medios oficiales reprodujeron el criterio de Balseiro Gutiérrez, quien insistió en que “las reuniones no son para discrepar o discutir sobre ningún tema, sino para recoger información y procesarla, y acotó que los electores pueden llevar por escrito sus propuestas o tenerlas identificadas y exponerlas, y luego verificar que se plasmen tal cual ellos lo expresaron”.

Por su parte, el presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez expresó que centrar el Código en el matrimonio igualitario “es simplificarlo, porque tiene aspectos más enriquecedores, más enaltecedores, más emancipadores”.

¿Consulta popular sí, referendo no?

Existen posturas y preocupaciones diversas respecto a la pertinencia de la consulta popular y posterior referendo del Código de las Familias. La mayoría de los activistas coinciden en que los derechos humanos no se llevan a referendo.

Tal es el caso del diseñador y miembro del colectivo 11M Roberto Ramos Mori, quien comentó a Tremenda Nota que este proyecto de ley es el resultado de la labor de la sociedad civil cubana y responde a buena parte de sus demandas. No obstante, a su modo de ver, instituciones como el Centro Nacional de Educación Sexual (Cenesex) deben llevar adelante una campaña efectiva por el Sí.

“Los activistas hemos hecho muchísimo y seguiremos haciendo, pero mi trabajo a esta altura no es explicarle a la gente cada fragmento del Código, porque además no domino todos los contenidos allí incluidos, eso es trabajo del Cenesex y el gobierno”, afirmó.

El también miembro de 11M Javier Machado Arribas, asume que la consulta en el actual contexto de hostilidad política está siendo utilizada para desviar la atención sobre otros asuntos con el mismo nivel de urgencia. No obstante le parece un ejercicio democrático necesario.

“Siempre tenemos el riesgo de que en este tipo de contexto salgan a flote posturas antiderechos, como ya estamos viendo, pero al mismo tiempo lo más que pudiera preocupar es el debate sincero que debemos tener como sociedad. Lo más complejo es lo que suceda después de la consulta, cuando no tengamos mecanismos de participación directa, más allá de la presión que se pueda hacer desde los activismos”, explicó.

La psicóloga y miembro del colectivo Ahora Sí Dachelys Valdés Moreno, dijo a Tremenda Nota que siempre ha estado a favor de la consulta popular porque los testimonios de vida hacen visibles a familias que las políticas de Estado no tienen en cuenta. Ella también manifiesta su preocupación por el contexto político en que se desarrolla este proceso. Al respecto comentó:

“En otra etapa, el Código tal vez hubiera sido recibido sin tantos ataques, pero actualmente el gobierno se encuentra en una situación muy impopular. En este clima hostil, lo que sea que venga desde el Estado, tendrá un rechazo automático. Por eso la consulta es una manera de aclararle a la gente que ese Código no viene solo del Estado, sino también de la pujanza de los activistas”.

La periodista y activista feminista, impulsora de la colectiva Casa Palanca Marta María Ramírez, expresó que, si todas las legislaciones en Cuba fueran consultadas, sería válido hacer una revisión popular al Código de las Familias. No obstante, como esto no ocurre, y no se somete a escrutinio ni siquiera el Código Penal, con el que la ciudadanía tiene tantas insatisfacciones, entonces este proceso es inadmisible.

A Marta le preocupa, además, que la consulta se lleve a cabo en un contexto de tanta censura a las libertades de la sociedad civil cubana.

“En medio de un panorama en que no se le permite al activismo feminista, LGBTIQ+ etc, reunirnos, manifestarnos, llegar a los medios de comunicación masiva y que por supuesto no contamos con el espacio que tienen las iglesias; hace que esta sea una consulta engañosa para la gente”, alegó.

La falta de información de cómo participar en la consulta, unida a los bajos niveles de participación política de la ciudadanía, fue otra de sus inquietudes. Por otro lado, según ella, es destacable que, excepto Mariela Castro, no tenemos parlamentarios abiertamente militantes en estos temas.

Otra de las activistas en dar su punto de vista a Tremenda Nota fue, la villaclareña Laritza Pérez Rodríguez, coordinadora de la red de lucha por los derechos de las mujeres LGBTIQ+ Labrys.

“El primer conflicto está en vincular la aprobación de derechos de la comunidad LGBTIQ+ a la aprobación del Código de las familias. ¿Cómo puede ser que algo que está aprobado en la Constitución, como que todos los cubanos tenemos los mismos derechos y deberes, tenga que depender de la aprobación de un Código de las Familias?”, se preguntó.

“El Estado debería ejercer su función de garantizar derechos para todos los cubanos y cubanas. El ejercicio democrático de votar siempre es bienvenido, pero se votan otras cosas, no los derechos. Se podría votar el Código Penal, e incluso el de las familias, pero no los temas relacionados con la Comunidad LGBTIQ+”, consideró también.

El joven activista LGBTIQ+ villaclareño Verde Gil, por su parte, entiende que el referéndum puede convertirse en una excelente oportunidad para socializar, educar y sensibilizar con respecto a este código y todas las modificaciones que implicará en el buen sentido, para las familias cubanas. No obstante, tampoco está de acuerdo en someterlo a votación.

Explicó a Tremenda nota que le causa perplejidad cómo otras normas y códigos legales son aprobados con mayor celeridad y sin acudir a las urnas. “Por lo tanto, consulta popular sí, pero referéndum no”, sentenció.

Verde explica que con el referendo no se pone en discusión el derecho de las personas homosexuales a contraer matrimonio, sino que se somete a juicio una nueva forma de concebir la dimensión familiar, los vínculos, poderes, valores, roles y dinámicas.

“Además, el matrimonio igualitario será aprobado, sí o sí, porque de lo contrario obtendríamos un código inconstitucional”, concluyó.

El pastor cristiano y activista LGBTIQ+ Adiel González Maimó, alertó en entrevista reciente que el activismo contra el Código de las Familias va a hacerse sentir.

“Ya están organizados en torno a la campaña por una escuela sin ideología de género. Y después de su logro parcial en este tema (la Resolución Ministerial 16/2021 cuya aplicación fue aplazada) ahora se van a enfocar en el Código de las Familias. Se van oponer a los temas de matrimonio igualitario, adopción homoafectiva, reproducción asistida para parejas del mismo género, gestación solidaria, que son los derechos que tienen vinculación directa con la comunidad LGBTIQ+, y además, contra un tema que a ellos les preocupa mucho, que es el de la responsabilidad parental“, advirtió.

El Código de las Familias no solo se centra en los derechos de la comunidad LGBTIQ+, abarca elementos polémicos y avanzados en materia de derechos humanos como la eliminación del matrimonio infantil y la adopción para parejas de todo tipo, así como la fundamentación del parentesco en vínculos afectivos y no necesariamente consanguíneos.

Noticias en Español

Juez colombiano suspendido por 15 años por negarse a casar a pareja del mismo sexo

Fue condenado ‘por desatender sus deberes y vulnerar el derecho de acceso a la justicia’

La Comisión Nacional de Disciplina Judicial en su sesión del 10 de abril de 2024, ha confirmado una sanción ejemplar contra el Juez Décimo Civil Municipal de Cartagena, Ramiro Flórez Torres, quien se negó a casar a una pareja del mismo sexo, vulnerando así su derecho al acceso a la justicia. Este caso, que tuvo lugar en agosto de 2020, ha generado gran controversia debido a la firme postura del juez, quien priorizó sus creencias religiosas por encima de las leyes que respaldan estas uniones civiles.

Al recibir la solicitud de la pareja, Flórez Torres expresó abiertamente su desacuerdo, argumentando que el matrimonio entre personas del mismo sexo contradecía sus principios morales cristianos.

“Ello contraría mi moral cristiana, va en contra de mis principios esenciales, y cuando exista conflicto entre lo que dice la ley humana y lo que dice la ley de Dios, yo prefiero la ley de Dios, porque prefiero agradar primero a mi Señor Dios todopoderoso, antes que al ser humano”, dijo el juez Flórez Torres en su momento.

Esta negativa inicial no disuadió a la pareja, quienes recurrieron a otras instancias y finalmente lograron celebrar su matrimonio en 2021.

El caso ante la justicia disciplinaria:

Por su parte, la Comisión Seccional Disciplinaria de Bolívar profirió pliego de cargos contra el Juez el 27 de marzo de 2023 por desatender el deber consagrado en el numeral 10 del artículo 153 de la Ley 270 de 1996, en concordancia con el artículo 230 de la Constitución, que le imponía aplicar los precedentes de la Corte Constitucional en materia de matrimonio igualitario, incurriendo en falta grave a título de dolo.

Las palabras del juez, que afirmó que su actitud no era discriminación sino una comprensión de las normas divinas, evidencian un conflicto entre la fe personal y el deber público. Sin embargo, las autoridades disciplinarias han sido claras en su dictamen: Flórez Torres enfrenta una inhabilitación de 15 años para ejercer cargos públicos debido a su falta grave de cumplimiento de deberes, según lo estipulado por la Ley 270 de 1996 y la Constitución.

Este caso no solo pone en relieve la importancia de separar las convicciones personales de la labor pública, sino que también resalta la necesidad de respetar y proteger los derechos de la comunidad LGBTIQ+. La resolución de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial es un paso significativo hacia la garantía de una ciudadanía plena para todas las personas en Colombia, independientemente de su orientación sexual o identidad de género. Es crucial que este tipo de decisiones no solo sancionen la conducta individual, sino que también sirvan como recordatorio de los valores de igualdad y no discriminación que deben prevalecer en una sociedad justa y equitativa.

Noticias en Español

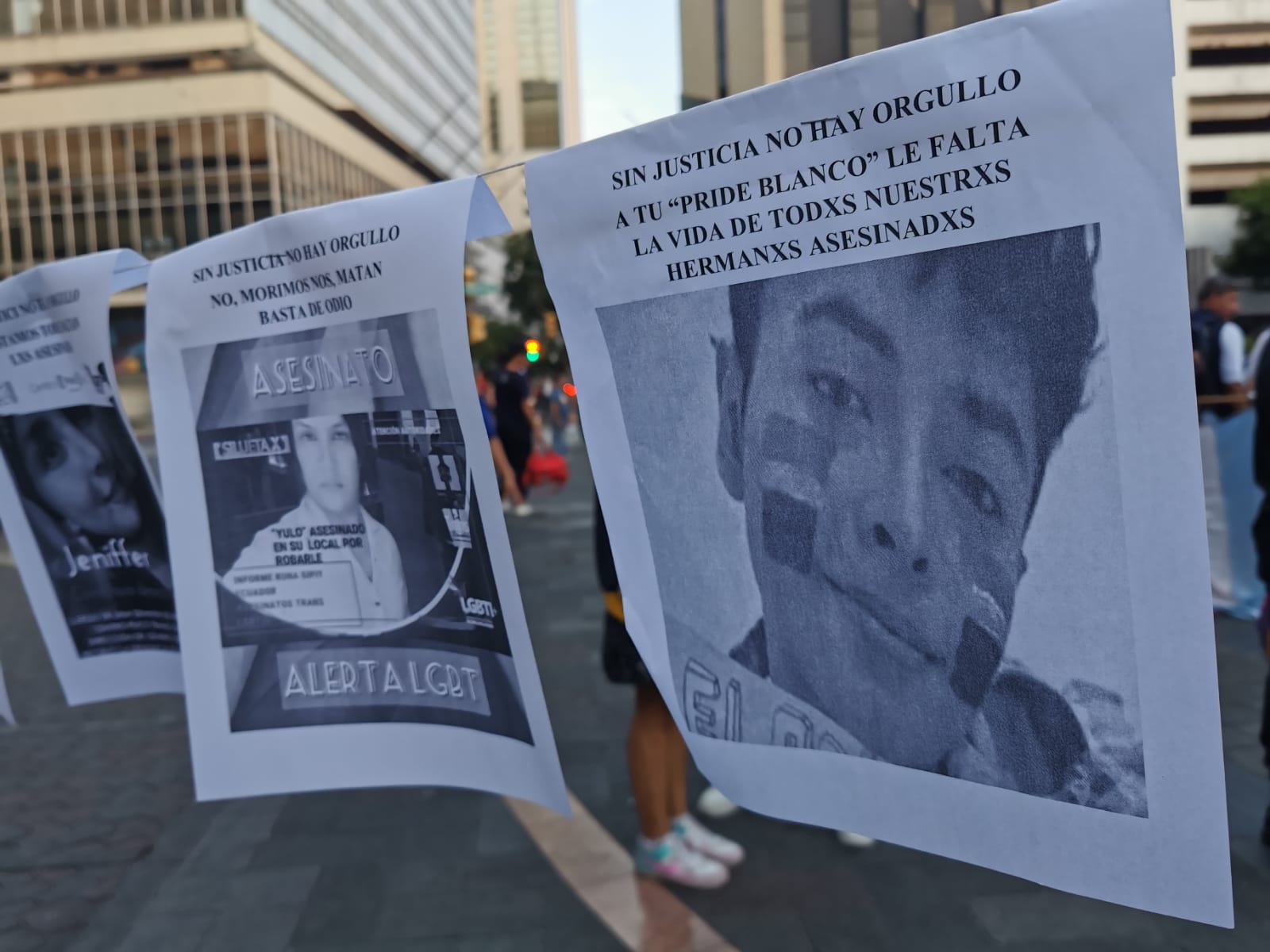

27 personas LGBTQ fueron asesinadas en Ecuador en 2023

Asociación Silueta X presenta el informe

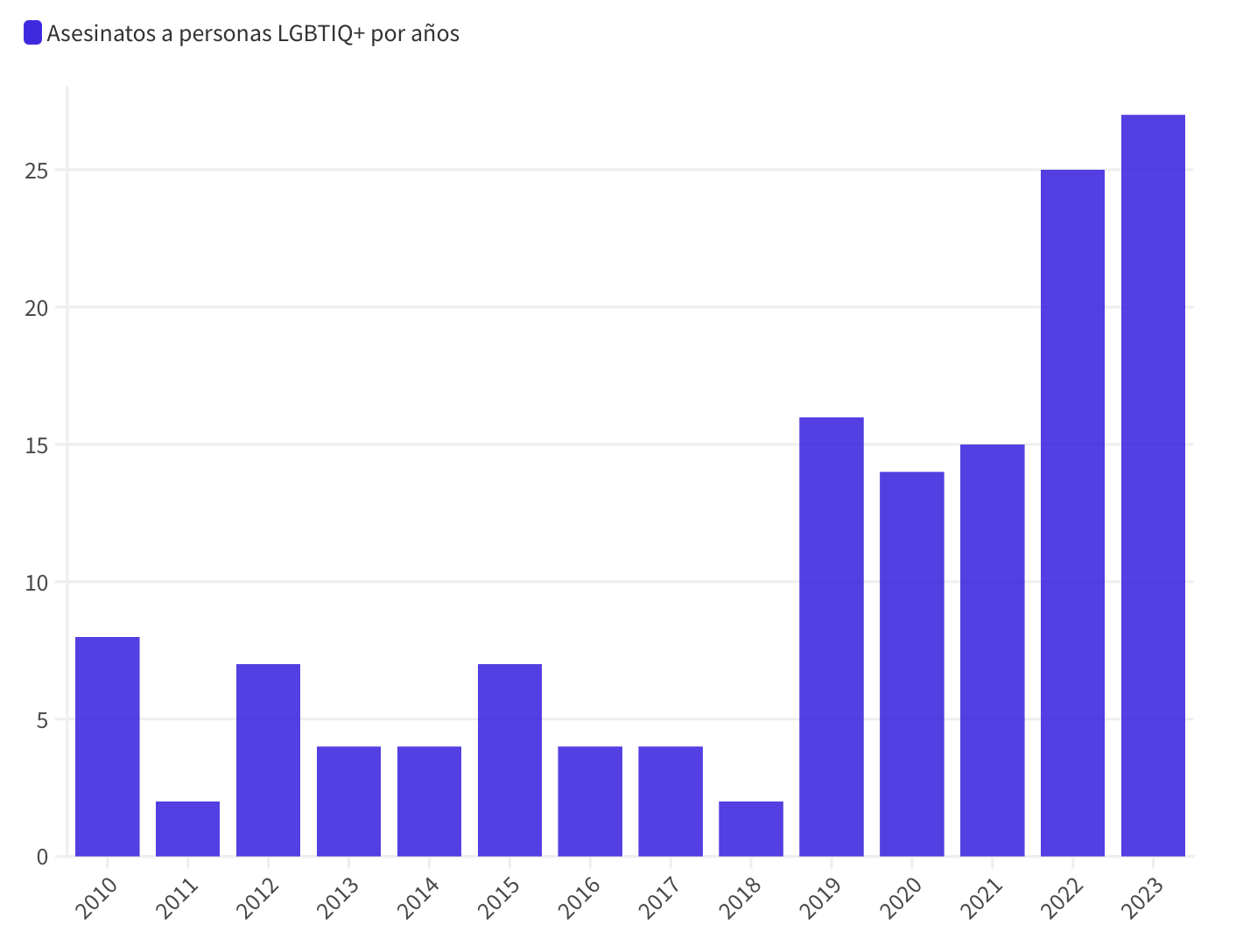

POR VICTOR H. CARREÑO — La violencia criminal en Ecuador impactó por segundo año consecutivo en el número de asesinatos a personas LGBTIQ+. Según el informe Runa Sipiy, que anualmente presenta la Asociación Silueta X, por lo menos 27 personas de las diversidades sexogenéricas fueron asesinadas en 2023.

El año pasado fue el más violento en la historia de Ecuador con una tasa de más de 40 muertes por cada 100.000 habitantes, según la Policía. Este contexto incidió también en que 2023 sea el año con más casos de asesinatos y transfemicidios en el país desde 2010, de acuerdo a las cifras del informe.

Desde 2022 el número de crímenes contra personas LGBTIQ+ se ha incrementado. Ese año se reportaron 25 casos en un contexto de consolidación de las bandas narcodelictivas en Ecuador. En 2010, año que Silueta X inició con la recolección de muertes violentas, se reportaron ocho.

De los 27 asesinatos reportados en 2023, 23 están relacionados con delincuencia organizada y sicariato. Sin embargo, el mismo reporte aclara que el número real de asesinatos puede ser mayor por el subregistro de casos, pues no todos son denunciados.

David Gonzabay, coordinador de Silueta X en Guayaquil, señala que los casos de sicariatos deben ser investigados porque las víctimas no necesariamente estuvieron relacionadas con las bandas narcodelictivas.

“Muchas personas (víctimas de asesinatos) pertenecían a estratos vulnerables y eran un punto de atención para estas bandas criminales. Estos asesinatos se pudieron dar porque se rehusaron a pertenecer a estos grupos”, explica Gonzabay.

Desde 2022, organizaciones han denunciado que las mujeres trans que se dedican al trabajo sexual son víctimas de extorsiones y amenazas de las bandas narcodelictivas. Ese año, la activista Jéssica Martínez fue asesinada en Ambato después de denunciar amenazas por negarse a pagar las denominadas “vacunas”.

Este colectivo es el más vulnerable ante la escalada de violencia en Ecuador. De los 27 asesinatos reportados por el informe Runa Sipiy, 18 corresponden a mujeres trans.

El informe detalla que las cifras de asesinatos relacionadas con el crimen organizado exponen “la complejidad y gravedad de la violencia contra las personas LGBT+ y transgénero en Ecuador”.

“Estos hallazgos resaltan la necesidad de abordar no solo las consecuencias directas de estos actos violentos, sino también las estructuras sociales y criminales que perpetúan esta violencia”, señala el reporte.

El informe también menciona la crisis carcelaria y que las personas LGBTIQ+ privadas de libertad son vulnerables. Desde la declaratoria del conflicto armado interno, organizaciones han denunciado casos de mujeres trans que han sido víctimas de presuntas torturas durante las intervenciones militares.

Silueta X solicitó al Ministerio de la Mujer “pruebas contundentes” de que las mujeres trans no están siendo vejadas, pero hasta el cierre del informe no recibió respuesta.

Pedidos al Estado

Desde Silueta X y organizaciones aliadas, solicitan a la Fiscalía mayor celeridad en la investigación de delitos de odio contra personas de las diversidades sexogenéricas, pues la mayoría quedan en la impunidad.

Además, propone el fortalecimiento del Ministerio de la Mujer. Gonzabay explica que el incremento de asesinatos se ha dado en un contexto de debilitamiento del Estado y la escasa inversión en políticas públicas.

En lo que va de 2024, la Asociación Silueta X reporta 10 asesinatos contra personas LGBTIQ+. De ellos, 8 son transfemicidios.

Noticias en Español

Congreso de Colombia avanza proyecto de ley que prohíbe ‘terapias de conversión’

Cámara de Representantes respaldó el propósito con 97 votos a favor

El Congreso de Colombia ha dado un paso significativo hacia la protección de los derechos humanos y la dignidad de las personas LGBTQ, al aprobar en segundo debate el proyecto de Ley 272, conocido como “Ley Inconvertibles”. Esta ley tiene como objetivo prohibir las mal llamadas terapias de conversión, que han sido denunciadas como una forma de tortura hacia individuos LGBTQ.

En la sesión celebrada el 20 de marzo, el pleno de la Cámara de Representantes respaldó este proyecto con 97 votos a favor y 18 en contra. Esta medida llega en un momento crucial, en el que se reconoce la grave violación de los derechos humanos que representan las mal llamadas terapias de conversión.

Durante años, miles de personas tanto en Colombia como en todo el mundo han sido sometidas a estas prácticas, que buscan cambiar su orientación sexual o identidad de género mediante métodos coercitivos y dañinos. Estas acciones, justificadas bajo la falaz premisa de “corregir” una supuesta enfermedad, han resultado en actos crueles y deshumanizantes.

La aprobación de este proyecto en la Cámara de Representantes es un avance crucial en la lucha contra estas prácticas abusivas. Sin embargo, el proceso legislativo aún no ha concluido, ya que el proyecto debe pasar por un tercer debate en el Senado colombiano, dentro de un total de cuatro debates requeridos.

En respuesta a esta importante noticia, activistas han llevado a cabo una movilización en redes sociales bajo los lemas #NadaQueCurar y #NoEsTerapiaEsTortura, destacando la necesidad de poner fin a estas prácticas que constituyen una violación flagrante de los derechos humanos.

El proyecto pasa ahora al Senado de la República y se espera su aprobación a finales de 2024.

-

State Department4 days ago

State Department4 days agoState Department releases annual human rights report

-

District of Columbia2 days ago

District of Columbia2 days agoCatching up with the asexuals and aromantics of D.C.

-

South America2 days ago

South America2 days agoArgentina government dismisses transgender public sector employees

-

Politics5 days ago

Politics5 days agoSmithsonian staff concerned about future of LGBTQ programming amid GOP scrutiny