World

Harris meets with Guatemala LGBTQ, HIV/AIDS activists

Roundtable took place during vice president’s first overseas trip

Two members of Guatemalan civil society who work with the LGBTQ community and people with HIV/AIDS participated in a roundtable with Vice President Kamala Harris on Monday.

Visibles Executive Director Daniel Villatoro and Ingrid Gamboa of the Association of Garifuna Women Living with HIV/AIDS are among the 18 members of Guatemalan civil society who participated in the roundtable that took place at a Guatemala City university. Rigoberta Menchú, an indigenous human rights activist and Nobel Peace Prize winner, is among those who also took part.

Villatoro is among those who attended a virtual roundtable with Harris on April 27.

“When we met last time, I was so moved to hear about the work that you have been doing, the work that has been about helping women and children, indigenous, LGBTQ, Afro-descendants, people who have long been overlooked or neglected,” said Harris before Monday’s meeting began.

Visibles in a tweet acknowledged it participated in the roundtable.

“Today we participated in a meeting with the vice president of the United States to talk about development opportunities for Guatemala and the search for inclusive justice,” tweeted Visibles. “We, as an organization, spoke about the importance of addressing discrimination and acts of violence towards LGBTIQ+ people.”

Hoy participamos en una reunión con la @VP de Estados Unidos para hablar sobre oportunidades de desarrollo para Guatemala y la búsqueda de justicia inclusiva. Como organización remarcamos la importancia de abordar la discriminación y hechos de violencia hacia las personas LGBTIQ+ pic.twitter.com/cKcTs3qKTL

— Visibles (@visibles_gt) June 8, 2021

Villatoro after the meeting said corruption and “the political crisis in terms of justice with which we live in Guatemala” were two of the issues raised with Harris.

“Impunity does not allow us to live freely,” Villatoro told the Washington Blade. “But combating it will open doors to pursue other necessary actions to give us a better life with more opportunities and with respect for our dignity.”

Harris arrived in Guatemala on Sunday.

She met with President Alejandro Giammattei a couple of hours before the roundtable.

Harris, among other things, announced the creation of a task force with the Justice and State Departments that will fight corruption in Guatemala and in neighboring Honduras and El Salvador. Harris will travel to Mexico City before she returns to D.C.

Harris has previously acknowledged that violence based on sexual orientation and gender identity is among the “root causes” of migration from Guatemala and other Central American countries. State Department spokesperson Ned Price last month noted to the Blade during an interview ahead of the International Day Against Homophobia, Biphobia and Transphobia that protecting LGBTQ migrants and asylum seekers is one of the Biden administration’s global LGBTQ rights priorities.

The Congressional LGBT+ Equality Caucus and U.S. Rep. Gregory Meeks (D-N.Y.), who chairs the House Foreign Affairs Committee, urged Harris to raise anti-LGBTQ violence in Central America during her trip.

“Addressing human rights and rule of law as part of the root causes of out-migration in Guatemala, El Salvador and Honduras is a top priority,” said Meeks in a press release the Congressional LGBT+ Equality Caucus released on Monday. “I am pleased that Vice President Harris will visit Guatemala and encourage her to meet with local civil society leaders, including LGBTQI human rights defenders who often face multiple forms of discrimination at the intersection of race, ethnicity, sexual orientation and gender identity.”

La Joven Cuba se publicó esta nota en su sitio web el 12 de mayo

Por NORGE ESPINOSA MENDOZA | En el calendario cubano, mayo es un mes cargado de fechas singulares y múltiples celebraciones. Desde su primer día, marcado por el tradicional desfile que recuerda a los mártires de Chicago como tributo a los trabajadores del mundo, pasando por el Día de las Madres, el Día Internacional de los Museos y el Día de África, entre muchas otras fechas. Se trata de una agenda cargada de memorias, consignas, festejos públicos o más domésticos que se concentran en esas cinco semanas.

La incorporación a todo ello del reconocimiento en nuestro país del 17 de mayo como Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia removió ese panorama, sobre todo porque se trata de la misma fecha en la que se celebra el Día del Campesino y la Reforma Agraria. Entre las diversas reacciones que desencadenó todo ello, sirva como ejemplo del estupor con el que parte de la población cubana reaccionó, este fragmento de las décimas humorísticas creadas por Ángel Rámiz, muy popular gracias a su personaje El Cabo Pantera:

«Que esto no es chisme ni brete

y me da genio, compay,

¡con tantos días que hay

escoger el 17!

Quiero que se me respete,

se me dé una explicación:

¿Ese día mis amistades

me dicen felicidades

por guajiro o maricón?»

La elección de ese día molestó, irritó, generó controversias, en las cuales algunos rememoraron que para el calendario nacional ese día fue distinguido en favor del campesinado por conmemorarse en tal fecha el asesinato de Niceto Pérez, en 1946. La supuesta contradicción entre la imagen del campesino viril, líder y símbolo del trabajador agrícola, fue un detonante que no hallaba justificación ni siquiera en el hecho de que se trataba de resaltar desde nuestro país algo fijado internacionalmente por la Organización Mundial de la Salud.

Como señala la nota que presenta en el Decimerón esos versos de Ángel Rámiz, no faltó quien rebautizara al 17 de mayo, en tono despectivo pero también desde los límites de nuestro incontenible choteo, como Día del Maricón. Y más allá de esa anécdota, hacer memoria sobre este asunto nos permite recalibrar las tensiones que, entre consignas, mitos, épica y sexualidad, han marcado la aparición, visibilidad o invisibilidad de las llamadas minorías que también componen el entramado social del país, así sea al borde o en los márgenes de la historia oficial.

En esos territorios opacos, borrosos, ambiguos, a los que solo en fechas recientes se ha empezado a mirar y estudiar sin los prejuicios que sigue padeciendo la mirada de regla y cartabón de la narrativa oficial, aún perduran incomodidades, interrogantes y tabúes, que cada vez que nos acercamos al 17 de mayo resucitan o recobran interés en las agendas y los debates acerca de política, historia, sexualidad y cuerpo nacional. Un cuerpo que ha aprendido a saberse diverso, no solo porque desde esas agendas se le brinde tal posibilidad, sino porque las condiciones extremas a las que ha sobrevivido le han permitido hallar sus propias armas y herramientas para tal hazaña.

La memoria de los cuerpos disidentes

La historia de los cuerpos sexuados ha ido emergiendo lentamente ante nosotros, gracias al empeño de investigadores, historiadores, activistas, artistas, y finalmente, gracias a la irrupción de esas voluntades y biografías en los espacios gubernamentales donde por años se pensó únicamente desde el prisma heteronormativo y patriarcal, que también fue abrazado por la Revolución.

Las normativas y la preocupación por el deslinde de esos cuerpos, por las prácticas no re/productivas ni de ganancia inmediata para la nueva causa, estallaron desde el inicio. Es el elemento que dispara sus dardos lo mismo contra los cuerpos negros y mulatos que se divierten la madrugada del puerto habanero durante los pocos minutos del documental PM (cuya censura en 1961 provocó las Palabras a los intelectuales), que contra los pasajes eróticos de El mundo alucinante, la novela que presentó Reinaldo Arenas al concurso de la UNEAC en 1967, y que no solo no ganó al premio, sino que aún no ha sido publicada en Cuba. Ese recelo también fue el que activó las redadas en la Rampa habanera, la Noche de las Tres P en 1961, o las expulsiones de las universidades y escuelas de arte de aquellos que vivían una sexualidad disidente en la misma década.

El I Congreso de Educación y Cultura formalizó ese rechazo, en 1971, y aseguró durante los años 70 un periodo de oscurecimiento y pobreza en numerosos espacios de la vida nacional durante el decenio. Esos recelos volvieron a aflorar durante los días del Mariel y la Embajada de Perú: declararse lesbiana u homosexual (el término gay no era frecuente en el habla cubana de esos días aún) era una especie de salvoconducto inmediato para quienes querían abandonar el país rumbo a los Estados Unidos, a pesar de la amenaza de golpiza, o tener que avanzar a través de una muchedumbre que gritaba ofensas homofóbicas con la misma intensidad con la que lanzaba huevos podridos contra esos «desafectos». La memoria tarda en sanar. La memoria del cuerpo también tiene su propio canal de biografías.

La memoria tarda en sanar. La memoria del cuerpo también tiene su propio canal de biografías.

Esas memorias han demorado en añadirse a la narrativa que repasa esos acontecimientos. Los libros y testimonios que en su mayoría dan fe de esos rechazos y traumas comenzaron a aparecer fuera de Cuba, ya en los 80, y la llegada de la generación de los marielitos a Estados Unidos de América abrió una brecha de información que dio pie a volúmenes y documentales (Improper Conduct, de 1984, sigue siendo el más famoso y debatido), y que desde nuestro aparato partidista se leyó o denunció como una maniobra difamatoria contra la Revolución.

Ha sido un proceso arduo, doloroso, en el que las zonas de apertura o la desaparición de leyes que criminalizaban la homosexualidad y la existencia de «seres extravagantes», fluctuaba entre períodos de flexibilidad intermitentes y la insistencia en recordar que el cuerpo revolucionario de ese Hombre Nuevo imaginado por Ernesto Ché Guevara era, sobre todo, un cuerpo impenetrable.

De la marginación al «activismo oficial»

A fines de esa década, en el albor mismo de los años 90, una nueva generación de artistas había empezado a quebrar esas nociones tan rígidas, y mediante el quehacer de poetas, narradores, teatristas y figuras de la plástica, el valor de lo ambiguo, de la duda, de la necesidad de saltar sobre vetos y censuras, así como la posibilidad de que los cuerpos fueran celebrados más allá de las campañas de la zafra, las misiones internacionalistas, y otras imágenes aprobadas por el discurso oficial, consiguió hacer más respirable al país para aquellas personas que habían tenido que reprimir palabras y gestos a fin de evitar la estigmatización que, en no pocos casos, incluía el no poder optar por determinadas carreras universitarias o puestos de trabajo.

En 1989 se crea, precisamente, el Centro Nacional de Educación Sexual (CENESEX), derivado del Grupo Nacional de Trabajo de Educación Sexual, fundado a instancias de la Federación de Mujeres Cubanas, en 1974. Durante esos últimos años de la década, el rostro del doctor Celestino Lajonchere y de la doctora alemana Monika Krause se habían ido abriendo paso en programas televisivos y en otros medios, como principales voceros de la campaña de educación sexual que en sus primeros momentos estaba más enfocada en la instrucción acerca del uso de métodos anticonceptivos o la prevención del embarazo en edad adolescente, hasta llegar al gran tema tabú que era el homosexualismo.

La publicación de libros como En defensa del amor y ¿Piensas ya en el amor? convirtieron a esos títulos en best-sellers, confirmando la necesidad de una variante menos anticuada, pacata y moralizante de la sexualidad, que vino acompañada por otros materiales y películas (como Siete pecas, el filme de Hermann Zschoche sobre el amor juvenil que incluía una feliz escena de desnudos de la pareja protagónica, producido en la República Democrática Alemana en 1978) que apuntaban a un relajamiento y mejor comprensión de estos asuntos en nuestra cotidianidad. Los años 90 fueron de dureza inimaginada hasta entonces, tras la caída del Socialismo del Este. En ese nuevo ámbito de carencias, Cuba se tuvo que reinventar. Y sus cuerpos también lo hicieron.

Los años 90 fueron de dureza inimaginada hasta entonces, tras la caída del Socialismo del Este. En ese nuevo ámbito de carencias, Cuba se tuvo que reinventar.

En mayo de 2008, el CENESEX sale definitivamente del clóset. La institución, ya bajo la dirección de Mariela Castro Espín, lanza ese año su segunda celebración del Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia, con una campaña de alcance nacional que va más allá de los muros de su sede en el Vedado, e inunda la Rampa y el Pabellón Cuba en un acontecimiento sin precedentes.

Las reacciones fueron también diversas y apasionadas, incluidas esas que pensaron que se le arrebataba al campesinado su fecha más importante. Pero se comenzó ahí a naturalizar un concepto que sin dudas relocalizó al homosexual, a la lesbiana, a las personas trans, a los pacientes de VIH/Sida y a todo ese conjunto de cuerpos diversos en el imaginario nacional.

Lo que habían logrado poco a poco los artistas y creadores, desde los primero cuentos y poemas sobre el asunto y luego Senel Paz con «El lobo, el bosque y el hombre nuevo» y su versión cinematográfica: Fresa y chocolate, hasta los atrevimientos de Ramón Silverio y su Centro Cultural El Mejunje (en Santa Clara), obtenía otro nivel de legitimidad otorgado por el peso político del linaje de la directora del CENESEX, y el apoyo logrado por ella de diversas entidades e instituciones para gestar lo que en aquel 17 de mayo apareció en los titulares no solo de Cuba, sino en numerosas partes del mundo.

De ese paso de avance, podía esperarse más. Y en cierta medida, con discusiones, aperturas, tibiezas y desafíos, eso fue lo que la comunidad cubana LGBTIQ del país vivió, dentro y fuera de los márgenes del CENESEX, hasta mayo de 2019, cuando lo conseguido y lo aún por lograr se estremeció, se detuvo, y desde mi perspectiva, no ha logrado conciliar sus extremos tras lo ocurrido aquel 11 de mayo.

Los silencios del presente

A seis años de aquella marcha convocada por los activistas LGBTIQ de Cuba como respuesta a la suspensión de la Conga por la Diversidad —versión reducida del Gay Pride que el CENESEX desde el 2008 había implantado como un pequeño desfile a lo largo de varias cuadras de la Rampa— estoy leyendo el libro que el investigador y activista puertorriqueño Wilfred Labiosa publicó en 2024 bajo el título La Revolución LGBT en Cuba, aparecido por el sello Deletrea en Estados Unidos de América.

Ese día, el 11 de mayo de 2019, no existe en tal volumen, a pesar de que su autor reconoce en su epílogo que lo culminó «sentado junto a la ventana de uno de los nuevos hoteles de La Habana», en mayo de 2022. En el prólogo, firmado por Camilo García López-Trigo y Alberto Roque, ligados en un determinado momento al CENESEX, tampoco puede localizarse esa fecha.

Pareciera que, como afirmé hace un par de años, ese día nunca existió, a la manera en que Dulce María Loynaz hablaba de otra fecha en uno de sus poemas. Pero sí existió, sucedió. Y curiosamente, la ausencia en un libro como este, que se supone una guía para quien quiera conocer el devenir de las personas LGBTIQ en la historia de Cuba, lo hace mucho más visible.

Pareciera que, como afirmé hace un par de años, ese día nunca existió, a la manera en que Dulce María Loynaz hablaba de otra fecha en uno de sus poemas.

El volumen de Labiosa, quien ha visitado nuestro país con el auspicio y beneplácito del CENESEX, es su carta de agradecimiento a esta institución. Desde la propia narrativa de blanqueamiento a conveniencia de ciertos aspectos de esa línea histórica que pretende abordar, anula la existencia de libros previos e investigaciones que lo preceden para evitar enumerar conflictos y tensiones que sí han evidenciado otros estudios sobre el tema como los realizados por Víctor Fowler, Jesús J. Barquet, Alberto Abreu, Jesús Jambrina, Francisco Morán, Yoandy Cabrera, Mabel Cuesta, y otros investigadores como José Quiroga, Carlos Espinosa, Rubén Ríos Ávila o Daniel Balderston.

El título se trata de una elección cuidadosa y suspicaz que elimina referentes, se ahorra citar ciertos autores y anécdotas, y así como se extiende en tratar de explicar qué fueron las Unidades Militares de Ayuda a la Producción, adelantándole al CENESEX la investigación prometida sobre esos campos de trabajo forzado en los que fueron recluidos entre 1965 y 1968 homosexuales, disidentes políticos y religiosos.

Lo esbozado se limita a un mapa que incluye no pocos agujeros negros, a fin de que otras probabilidades de activismos gestados fuera de esa institución sean al menos mencionados en este libro: una visión edulcorada y suavizante que recuerda la del documental En marcha con Mariela Castro, producido por HBO durante el breve idilio entre Cuba y Estados Unidos durante la administración Obama.

No hay aquí mención, digamos, de lo que revelaron los números de la revista Mariel, de la cual fue parte Reinaldo Arenas, o de un libro como Gays under Cuban Revolution, publicado por Young Allen en 1981 y que cuenta con traducción al español de 1984. Asegura no haber encontrado libros sobre las UMAPS, aunque existan varios sobre el tema: desde la novela Un ciervo herido, de Félix Luis Viera o La mueca de la paloma negra, de Jorge Ronet, hasta otros como La UMAP. El gulag castrista, de Enrique Ros (2004), o por supuesto, El cuerpo nunca olvida, de Abel Sierra Madero, el estudio más amplio sobre ese doloroso asunto, aparecido en 2022 por el sello Rialta Ediciones. Del mismo autor, Labiosa cita un artículo, pero no Del otro lado del espejo, ganador del Premio Casa de las Américas en 2006, que cubre zonas de las que asegura tampoco halló referencias.

A partir de ello, Labiosa asegura que su libro «es único, en la medida en que se enfoca únicamente en la comunidad LGBT viviendo en Cuba desde su fundación, durante la Revolución y bajo el liderato de los hermanos Castro». Asegura de inmediato que «muchos (tal vez todos) los libros y proyectos anteriores han tratado la homosexualidad como datos secundarios en entrevistas, o con aquellos que huyeron de Cuba y viven en España o en los Estados Unidos, específicamente en Nueva Jersey o la Florida». Al parecer no se detuvo, en la redacción de este libro que es parte de su investigación académica, en lo que como testimonio directo de su experiencia en la Isla apuntó, por ejemplo, Ernesto Cardenal sobre estos asuntos en las páginas de su muy conocido libro En Cuba, fechado en 1974.

Tal afirmación hubiera sido creíble a mediados o fines de los 80. Ya no. De entonces a acá han aparecido testimonios, libros, artículos y documentales que amplían ese circuito de referencias, que Labiosa desconoce o prefiere eludir. Habla de Fresa y chocolate, y de documentales como Mariposas en el andamio y Gay Cuba, pero ignora otros documentales previos, como No porque lo diga Fidel Castro (1988), el primero acerca de estos asuntos que produjo la Escuela Internacional de Cine de San Antonio de los Baños, o En busca de un espacio, estrenado en 1993, o los de Lizette Vila en ese periodo.

El encomiable trabajo de Ramón Silverio en El Mejunje ocupa aquí todo un capítulo, pero más allá de las simpatías de ese gestor cultural y comunitario, otros espacios y creadores también han hecho su obra, contra viento y marea, para incluir esas temáticas y discusiones, no pocas veces enfrentado censura y recelos que culminaron empujándolos al exilio, no simplemente «huyendo» de Cuba.

Labiosa desconoce o prefiere no comprometerse, y «olvida» eventos, exposiciones, proyectos, obras teatrales, la rehabilitación de autores como Lezama o Piñera y Arrufat, poemas, cuentos, antologías ya imprescindibles en este tipo de repaso. Habla de la aparición en Cuba del VIH Sida y de la reclusión a la que fueron sometidos sus primeros pacientes, pero no da referencia acerca de los soldados internacionalistas que trajeron de regreso el virus, historia revelada en obras como el filme El acompañante (Pavel Giroud, 2015) o en libros de Miguel Ángel Fraga.

Labiosa desconoce o prefiere no comprometerse, y «olvida» eventos, exposiciones, proyectos, obras teatrales, la rehabilitación de autores como Lezama o Piñera y Arrufat, poemas, cuentos, antologías ya imprescindibles en este tipo de repaso.

Varias de sus afirmaciones no vienen de pruebas documentales o referencias precisas, acerca de la célebre canción «Siboney», asegura, por ejemplo: «compuesta por Ernesto Lecuona se considera como una de las primeras sobre amor gay», añadiendo que esa fue la «canción principal» de Esther Borja, como si «Damisela encantadora» jamás hubiese existido en el repertorio de dicha cantante, en el que fue su imborrable carta de presentación. Menciona además a Pablo Milanés por su canción «El pecado original», a Amaury Pérez y a Silvio Rodríguez pero no a iconos como Bola de Nieve, Luis Carbonell, Sara González o Teresita Fernández.

Alineado a la narrativa del CENESEX, el libro de Labiosa, participante frecuente en las Jornadas de esa entidad, elude hablar del 11 de mayo de 2019, pero menciona de paso las manifestaciones de julio de 2021: «Curiosamente, miembros de la comunidad LGBT participaron en las protestas contra el gobierno cubano liderado por Miguel Díaz-Canel, en el verano de 2021, donde fueron encarceladas cientos de personas, muchas de las cuales siguen en prisión». Y se apresura en aclarar: «Las manifestaciones, que se llevaron a cabo en Estados Unidos, Europa y Cuba, fueron organizadas y subvencionadas por personas que residen fuera de Cuba. Los participantes ondearon banderas del orgullo LGBT y varios líderes llamaron la atención de noticieros de todo el mundo, pero no representan la totalidad y complejidad del movimiento LGBT en la patria».

Labiosa, a quien conocí en La Habana durante una de esas visitas, trata de simplificar la dimensión de lo ocurrido en 2021 mediante una comparación poco feliz con las protestas y represalias sufridas por quienes salieron a las calles durante los días del Black Lives Matter. El asunto es mucho más complicado y exige ir más allá en su análisis, tal y como dije a quienes intentaron etiquetar a lo sucedido en mayo del 2019 como un «Stonewall a la cubana».

El asunto es mucho más complicado y exige ir más allá en su análisis, tal y como dije a quienes intentaron etiquetar a lo sucedido en mayo del 2019 como un «Stonewall a la cubana».

Haciendo algunos ajustes mínimos, Labiosa apela a la misma narrativa que ante las cámaras de la Mesa Redonda del 13 de mayo de 2019 empleó Mariela Castro, junto a otros representantes del CENESEX para inferiorizar y demeritar a quienes bajaron desde el Parque Central hasta Malecón, movilizados por el simple anhelo de no perder el espacio público, el de la calle, tan simbólico en nuestro país, y que el propio CENESEX había ganado en su salida del clóset.

La intervención de la policía, la violencia de ese momento, la detención de varios activistas a los que ni siquiera se les permitió llegar a ese punto de convocatoria (el mismo en el cual, el 1 de mayo de 1995, marchamos algunos con la Rainbow Flag junto a activistas norteamericanos, para total sorpresa de los dirigentes que no nos esperaban en tal acto), y la salida posterior del país de algunos a los cuales ese cerco los llevó a esa decisión tan dolorosa, es parte de un momento que no puede invisibilizarse porque sí[9].

A seis años de ese 11 de mayo, sigo sintiendo que algo se quebró ahí que no ha podido resolverse en diálogos posteriores, ni siquiera con la aprobación del matrimonio igualitario en Cuba. Bastó ese momento, frente al malecón, para desencadenar varios síntomas: la comunidad LGBTIQ, tan preterida y silenciada, podía organizarse en una aparición de ese tipo sin la anuencia oficial; el espacio de la calle podía, de pronto, ser un canal de otras demandas y símbolos.

En el libro de Labiosa, que intenta incluso reducir a un diagrama de power point el complejo proceso de lo que han vivido las personas LGBTIQ de Cuba, agradezco la aparición de algunos testimonios, porque insisto en creer que eso es lo que más necesitamos: reconocer las voces de los otros, de las otras personas que han vivido en su biografía estos años de un modo íntimo, con su dosis individual de épica, a despecho de quienes no les consideran parte de un modelo de vida donde la ideología y la moral pretenden limitar los derechos del cuerpo y el deseo.

Ello no aparece en su libro, donde hay testimonios de quienes se reconozcan como parte de ese núcleo de personas, pero no de quienes trabajan y crean fuera de los límites de la institución a la que él halaga sin recatos. Fiel al título de su libro, como si parafraseara al vuelo las célebres Palabras a los intelectuales, este es un repaso en tono generalmente didáctico a la idea de «Dentro de la Revolución LGBT en Cuba todo, fuera de la Revolución LGBT en Cuba, nada». Aunque ya sabemos que la frase literal pronunciada en la Biblioteca Nacional, no es exactamente esa.

En una línea, su autor afirma algo con lo cual, al menos, estoy de acuerdo: «El futuro de la comunidad LGBT en Cuba es incierto». Pero podemos decir eso acerca de muchas otras zonas de la sociedad cubana. Por encima de la disidencia o la normatividad del deseo, la pregunta que Cuba tiene ahora mismo ante sí y toda su sociedad incluye esa incertidumbre. Las loas a la directiva del Cenesex, escritas desde la comodidad del nuevo hotel donde se hospeda el autor, no logran disimular esas tensiones que hoy nos acompañan.

Recordar este día no es insistir en la herida abierta, en el momento incómodo, ni en la maniobra de hacerle el trabajo a ninguno de los extremos aquí enfrentados. La memoria dicta su propia noción de historia y sobrevivencia, y genera su propio activismo de cuerpos y recuerdos. En mi calendario personal, el 11 de mayo contiene numerosos significados y sobre todo, muchos nombres. Los de quienes me han acompañado en el activismo desde que aparecieron mis primeros textos y desde esa comunidad me hicieron sentir menos solo, hasta los de quienes, más allá de acuerdos y disensos, han jugado roles importantes en el rostro múltiple que ahora somos, y que tras ese 2019, el 2021, la pandemia y tantas nociones de la crisis interna y externa, multiplican estos ecos en las Cubas del mundo. En esa incertidumbre, recuerdo y vivo. Esa es la batalla. De la memoria, la del presente. Y la de nuestro futuro.

Norge Espinosa Mendoza es poeta, crítico y dramaturgo. Asesor teatral de la compañía El Público desde hace 20 años. Editor de las memorias del coreógrafo Ramiro Guerra y coautor del volumen dedicado a los Premios Nacionales de Teatro, que aún esperan por papel y tinta para ver la luz.

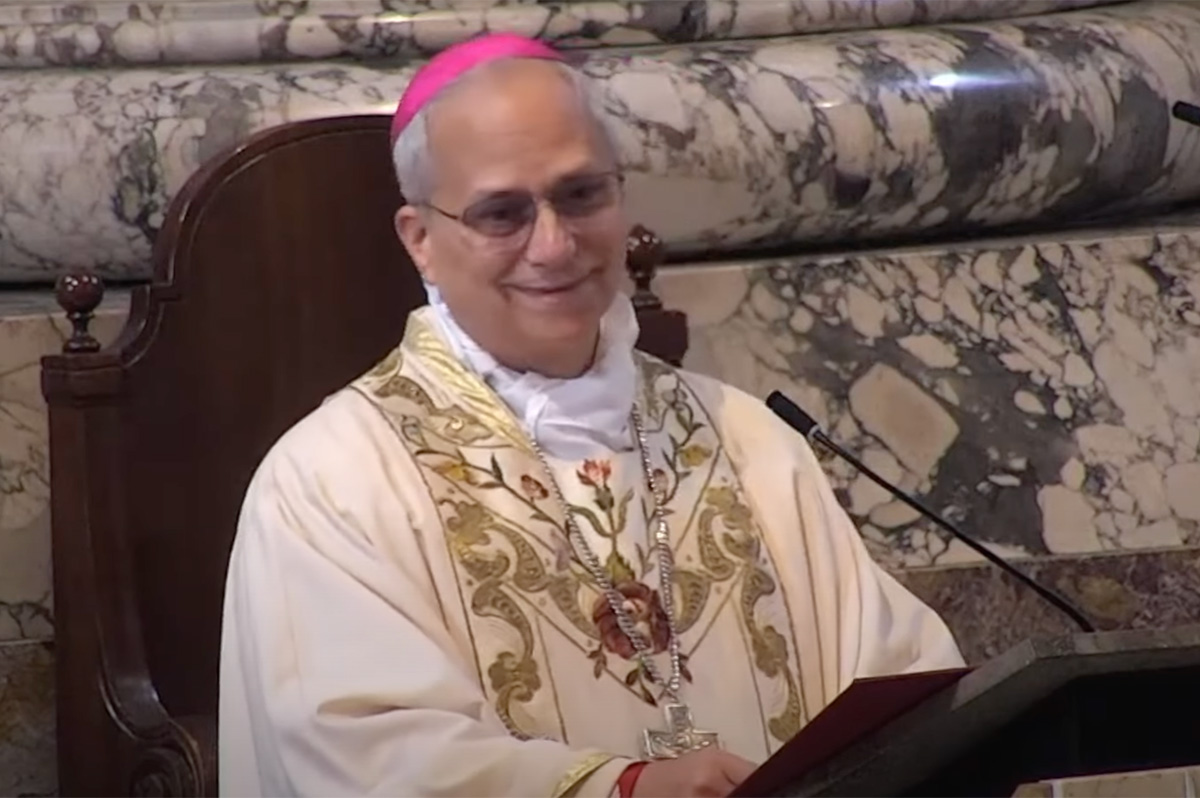

The College of Cardinals on Thursday elected Cardinal Robert Prevost from Chicago as the Catholic Church’s next pope.

Leo XIV’s election took place less than three weeks after Pope Francis died at Casa Santa Marta, his official residence at the Vatican. The conclave to choose his successor began on Wednesday.

Leo XIV, who was born in Chicago in 1955, is the first American pope.

Leo XIV was bishop of the Diocese of Chiclayo in Peru from 2015-2023. Francis made him a cardinal in 2023

“We salute the appointment of the new Pope Leo XVI,” said the U.S. Embassy in Peru on X.

“A celebration for the world’s Catholics, and a joy especially shared between the American people and the Peruvian people. From Chicago to Chiclayo.”

U.S. Rep. Robert Garcia (D-Calif.), a gay man of Peruvian descent, also congratulated Leo XIV.

“As a Catholic and Peruvian American, I wish Pope Leo XIV strength as he steps into his role as a global and spiritual leader,” said the California Democrat on X. “He has demonstrated that he believes in justice for the poor and immigrants. May his leadership reflect these ideals as he spreads peace across the world.”

As a Catholic and Peruvian American, I wish Pope Leo XIV strength as he steps into his role as a global and spiritual leader. He has demonstrated that he believes in justice for the poor and immigrants. May his leadership reflect these ideals as he spreads peace across the world.

— Congressman Robert Garcia (@RepRobertGarcia) May 8, 2025

Francis died on April 21 at Casa Santa Marta, his official residence at the Vatican. The conclave to choose the Argentine pontiff’s successor began on Wednesday.

The Vatican’s tone on LGBTQ and intersex issues softened under Francis’s papacy, even though church teachings on homosexuality did not change.

Francis, among other things, described laws that criminalize consensual same-sex sexual relations as “unjust” and supported civil unions for gays and lesbians. Transgender people were among those who greeted Francis’s coffin at Rome’s St. Mary Major Basilica before his burial on April 26.

The New York Times reported Leo XIV in a 2012 speech to bishops specifically cited “homosexual lifestyle” and “alternative families comprised of same-sex partners and their adopted children” when he said Western media and popular culture has promoted “sympathy for beliefs and practices that are at odds with the gospel”

Marianne Duddy-Burke, executive director of DignityUSA, a group that represents LGBTQ Catholics, traveled to Rome for the conclave.

She told the Washington Blade in a text message from St. Peter’s Square shortly after Leo XIV’s election that she “heard him speak” last October and “found him thoughtful and gently challenging.”

“[He] hasn’t said a lot since early 2010s. [I] hope he has evolved,” said Duddy-Burke. “His commitment to synodality is a hopeful sign.”

Her group later issued a statement.

“This election appears to signal a willingness to continue building on Pope Francis’s commitment to synodality and social justice,” said DignityUSA. “We pray that the needs of those whom our church has historically marginalized, including LGBTQ+ people and their families, will continue to be heard and addressed by the Vatican and other church leaders.”

Francis DeBernardo, executive director of New Ways Ministry, a Maryland-based LGBTQ Catholic organization, in a statement said there is “a special pride in having the first pope from the United States, his longtime ministry in Latin America most likely had an equally formative influence on his spirituality and approach to church issues.” DeBernardo, however, criticized Leo XIV’s 2012 comments.

“We pray that in the 13 years that have passed, 12 of which were under the papacy of Pope Francis, that his heart and mind have developed more progressively on LGBTQ+ issues, and we will take a wait-and-see attitude to see if that has happened,” he said.

“We pray that as our church transitions from 12 years of an historic papacy, Pope Leo XIV will continue the welcome and outreach to LGBTQ+ people which Pope Francis inaugurated,” added DeBernardo. “The healing that began with ‘Who am I to judge?’ needs to continue and grow to ‘Who am I, if not a friend to LGBTQ+ people?'”

DignityUSA agreed.

“We express concern with the former Cardinal’s statements — as reported in the New York Times — in a 2012 address to bishops, where he stated that Western news media and popular culture fostered ‘sympathy for beliefs and practices that are at odds with the gospel’ including the ‘homosexual lifestyle’ and ‘alternative families comprised of same-sex partners and their adopted children.'” We note that this statement was made during the papacy of Benedict XVI, when doctrinal adherence appeared to be expected,” said the organization in its statement. “In addition, the voices of LGBTQ people were rarely heard at that level of church leadership. We pray that Pope Leo XIV will demonstrate a willingness to listen and grow as he begins his new role as the leader of the global church.”

Vanuatu

Vanuatu lawmakers consider constitutional amendment to recognize two genders

Country decriminalized consensual same-sex sexual relations in 2007

Lawmakers in Vanuatu are considering an amendment to the country’s constitution that would recognize only two sexes: Male and female.

The Vanuatu Daily Post in an April 23 article quoted Vanuatu Christian Council Chair Collin Keleb, a pastor with the Presbyterian Church of Vanuatu, said the country “cannot allow someone from outside to influence or empower them (the LGBTQ community), which will cause them to go astray instead of maintaining and uniting ourselves as children of God.”

The country’s Council of Ministers has approved the proposed amendment. The Vanuatu Daily Post notes the government has said the measure would “align the country’s laws with the preambles of ‘Melanesian values and Christian principles’ upon which Vanuatu was founded.”

Vanuatu is an island country in the South Pacific that is located roughly 1,100 miles northeast of Australia’s Queensland state.

Consensual same-sex sexual relations have been decriminalized in Vanuatu since 2007.

It remains unclear when the proposed amendment will receive final approval.