Central America

OAS commission urges Panama to extend marriage rights to same-sex couples

Country’s Supreme Court earlier this year ruled against marriage equality

The Inter-American Commission on Human Rights has urged Panama to extend marriage rights to same-sex couples.

The Panamanian Supreme Court in a March 1 press release noted six judges in February upheld the country’s prohibition of marriage for same-sex couples. The commission in a March 24 press release said the decision “has a negative impact on the principles of equality and non-discrimination by excluding the possibility of same-sex marriages and the recognition of those celebrated abroad.”

Enrique Jelenszky, a Panamanian citizen who married his husband, John Winstanley, in the U.K., in 2016 filed a lawsuit that sought recognition of their marriage. Álvaro Levy and his husband, Ken Gilberg, who is from the U.S., brought a second marriage equality lawsuit the same year.

Supreme Court Justice Luis Ramón Fábrega in 2017 heard arguments in the two cases that have been combined into one. Human Rights Watch notes three additional same-sex couples have brought marriage equality cases in Panama.

Neighboring Costa Rica and Colombia are among the jurisdictions in Latin America that have extended marriage rights to same-sex couples.

The Inter-American Court of Human Rights in 2018 published a landmark ruling that recognizes same-sex marriage and transgender rights in the Western Hemisphere. Then-Panamanian Vice President Isabel de Saint Malo said her government would comply with the decision.

Former first lady Lorena Castillo is among those who have publicly backed marriage equality. Prominent religious leaders and officials in the current government remain vehemently opposed.

Iván Chanis Barahona, president of Fundación Iguales, a Panamanian advocacy group, this week told the Washington Blade the commission’s statement “was a very straightforward, categoric and clear reminder that Panama, as a member of the American Convention of Human Rights and as a member of the Inter-American Court of Human Rights, is obliged to secure marriage as the OC2417 (ruling) clearly established.”

“It is disappointing that Panama is not on that track, but it urged Panama to correct and amend this recent decision of the Supreme Court through all possible means, respecting our democratic values,” said Chanis.

“For me and for the work of Fundación Iguales and the work of civil society in Panama it’s very special support from our regional system of human rights to let us know that we are not alone and that we are on the right path of making Panama accountable as a sovereign state, part of the international community, to fulfill their human rights commitments,” he added. “This is a clear precedent that if Panama does not secure marriage and protections of LGBT people and couples in the coming year or years, Panama will lose at the Inter-American Court of Human Rights because the mandate is clear.”

Central America

Dignidad para vidas LGBTQ en Centroamérica

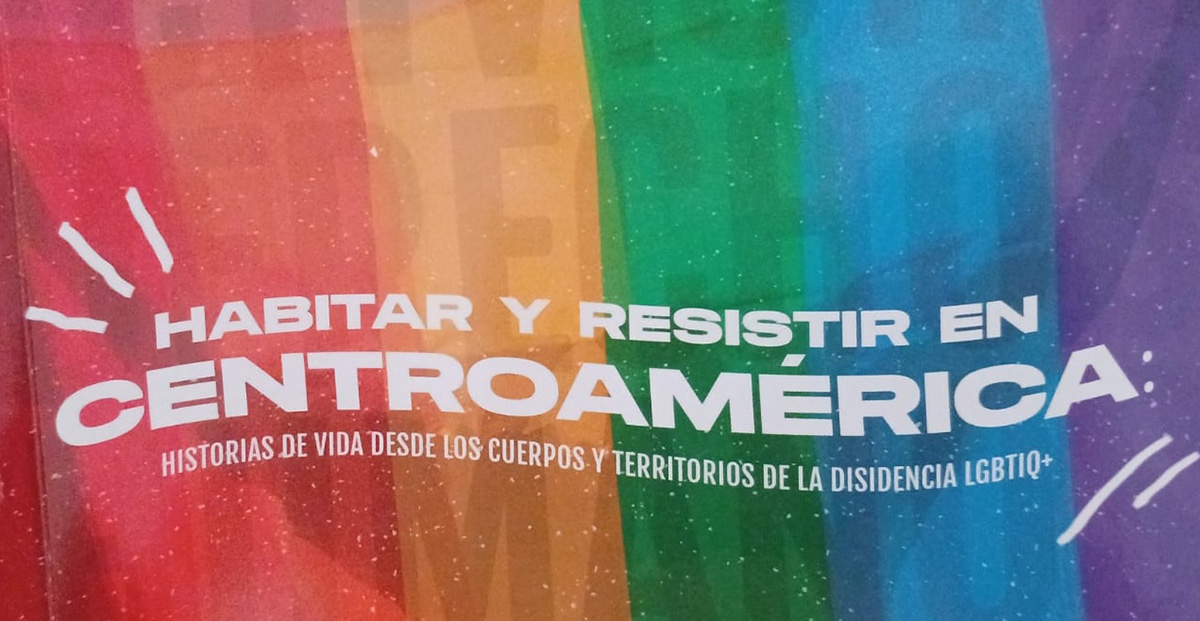

Embajada canadiense en El Salvador se presentó ‘Historias de vida desde los cuerpos y territorios de la disidencia LGBTIQ+’

SAN SALVADOR, El Salvador — “A los 16 años, mi papá me echó”. Esa frase directa, sin adornos ni concesiones, es parte de una de las historias más impactantes del libro “Historias de vida desde los cuerpos y territorios de la disidencia LGBTIQ+”, presentado el 23 de enero. El testimonio pertenece a Estrella Cerón, mujer trans salvadoreña, cuya vida quedó marcada por la expulsión familiar y la violencia cotidiana ejercida contra su identidad.

Estrella relata que fue descubierta abrazando a un muchacho en la panadería que pertenecía a su familia, lugar donde también trabajaba. La respuesta fue inmediata: no le permitieron cambiarse de ropa ni llevar sus pertenencias. Salió “sucia, con olor a grasa, sin zapatos”. Su padre lloró al verla irse, pero no la detuvo. “Así ándate”, le dijo. Ese episodio no solo marcó su historia personal, sino que hoy se convierte en un reflejo de una realidad compartida por muchas personas trans en El Salvador y la región.

Durante la presentación del libro, Cerón tomó la palabra y compartió lo que significó volver a su historia frente a otras personas. Reconoció que no fue un proceso sencillo, pues implicó enfrentarse a recuerdos profundamente dolorosos.

“Fue doloroso hablarlo, sentí como un muro que fui rompiendo a poco a poco, saliendo adelante y pues hasta el día de hoy me siento más empoderada y más fuerte”, expresó. Sus palabras resonaron entre las y los asistentes, evidenciando que narrar la propia vida puede convertirse en un acto de sanación y afirmación personal.

Este momento público subrayó uno de los ejes centrales del proyecto: el derecho de las personas LGBTQ a contar sus historias en sus propios términos, sin miedo y con dignidad.

Rostros de la Equidad: un proyecto regional de memoria y justicia

La presentación de las publicaciones se realizó en el marco del proyecto Rostros de la Equidad, impulsado por COMCAVIS TRANS, con el apoyo de OIKOS y la Embajada de Canadá en El Salvador. El evento reunió a activistas, representantes de organizaciones sociales, cooperación internacional y público en general.

Como parte de este proyecto se presentaron dos materiales: el libro “Historias de vida desde los cuerpos y territorios de la disidencia LGBTIQ+” y el glosario vivencial y de conceptos sobre la diversidad sexual y de género. Ambos productos buscan aportar a la visibilización, sensibilización y defensa de los derechos humanos de las personas LGBTQ en Centroamérica.

El proyecto se concibió como un proceso colectivo, regional y participativo, en el que las voces protagonistas fueran las de quienes históricamente han sido marginadas.

El libro de historias de vida se distancia de la lógica del simple recopilatorio de testimonios. Tal como lo expresa su prólogo, se trata de “un acto de memoria, reparación, justicia personal y colectiva”. Su objetivo es mostrar voces que han resistido al silencio y al miedo, y que hoy deciden narrar sus verdades.

Las historias incluidas atraviesan experiencias de expulsión familiar, discriminación, violencia institucional, migración forzada y exclusión social. Sin embargo, también dan cuenta de procesos de resistencia, organización comunitaria, reconstrucción personal y esperanza.

En ese equilibrio entre dolor y dignidad, el libro se convierte en una herramienta política y pedagógica que interpela a la sociedad y a las instituciones.

Junto al libro se presentó el glosario vivencial y de conceptos sobre la diversidad sexual y de género, una propuesta que busca ir más allá de las definiciones tradicionales. El glosario no se limita a explicar términos, sino que los conecta con experiencias reales de personas LGBTQ.

Cada concepto está atravesado por el derecho a la identidad, el reconocimiento y la dignidad. De esta forma, las palabras dejan de ser etiquetas para convertirse en relatos vivos que reflejan cuerpos, territorios e historias concretas.

Las organizaciones impulsoras señalaron que el glosario pretende ser una herramienta accesible para procesos formativos, educativos y comunitarios, aportando a una comprensión más humana de la diversidad sexual y de género.

El respaldo internacional y el valor de la resistencia

Durante la presentación, la embajadora de Canadá en El Salvador, Mylène Paradis, reconoció el trabajo de COMCAVIS TRANS, OIKOS y de todas las personas que hicieron posible Rostros de la Equidad.

“Las historias de vida reunidas en este libro nos recuerdan que resistir no es solo sobrevivir, sino también afirmar la propia existencia, reclamar derechos y construir esperanza incluso en contextos adversos”, afirmó Paradis, destacando la importancia de apoyar iniciativas que promueven la justicia social y los derechos humanos.

Su intervención subrayó el valor político de la memoria y el papel de la cooperación internacional en el acompañamiento de procesos liderados por organizaciones locales.

Un proceso regional de escucha y construcción colectiva

El libro y el glosario son el resultado de una consulta a 10 personas LGBTQ: cuatro de Guatemala, dos de El Salvador y cuatro de Honduras. Además, se realizaron grupos focales en cada uno de estos países para profundizar en las experiencias compartidas.

El proceso inició en agosto de 2024 y concluyó con la presentación pública de los resultados en enero de 2026. Para las organizaciones participantes, este trabajo evidenció la necesidad de generar espacios seguros de escucha y diálogo en la región.

La dimensión regional del proyecto permite identificar patrones comunes de violencia, pero también estrategias compartidas de resistencia y organización.

Georgina Olmedo, encargada del área de formación y nuevos liderazgos de COMCAVIS TRANS El Salvador, destacó que el libro busca reconocer las historias que atraviesan las personas LGBTQ.

“Son historias marcadas por la resistencia, la dignidad, el aprendizaje y toda la esperanza”, señaló, subrayando que muchas de estas vivencias continúan siendo invisibilizadas en el discurso público.

Para Olmedo, visibilizar estas narrativas es un paso necesario para transformar las realidades de exclusión y violencia que enfrenta esta población.

Escuchar sin juzgar: el valor del acompañamiento

Desde OIKOS, Jason García resaltó que el libro incluye voces de Guatemala y Honduras, lo que le otorga un carácter regional. Señaló que fue un honor conocer historias de personas que se atrevieron a contar lo que nunca antes habían contado.

García explicó que muchas de las personas participantes expresaron estar cansadas de ocultar quiénes son y que, durante el proceso, encontraron por primera vez espacios donde fueron escuchadas sin ser juzgadas.

“Cada historia que se comparte es un recordatorio de que ninguna violencia puede apagar la dignidad de una persona”, afirmó, destacando los procesos de sanación y reconstrucción que emergen incluso en contextos adversos.

Marielos Handal, integrante del equipo de OIKOS que acompañó la investigación, compartió una reflexión sobre los retos que implicó construir estas publicaciones. Las entrevistas, explicó, dejaron nudos en la garganta, silencios densos y muchas preguntas abiertas.

Entre ellas, cómo continuar escribiendo después de escuchar relatos de abandono, rechazo y violencia sistemática; cómo narrar sin revictimizar, sin simplificar ni maquillar la verdad, pero tampoco explotarla.

Estas preguntas atravesaron todo el proceso editorial, marcando el cuidado con el que se construyeron tanto el libro como el glosario, priorizando siempre la dignidad de las personas participantes.

Palabras que se convierten en dignidad colectiva

La presentación cerró con un llamado a leer estas publicaciones no desde la lástima, sino desde la responsabilidad colectiva de reconocer las deudas históricas con las personas LGBTQ en Centroamérica.

Historias de vida desde los cuerpos y territorios de la disidencia LGBTQ y su glosario vivencial se consolidan como documentos necesarios en un contexto marcado por la exclusión, pero también por la lucha, la memoria y la esperanza.

En cada relato, como el de Cerón, queda claro que narrar la propia historia es un acto profundamente político: contar lo vivido no borra el dolor, pero lo transforma en palabra, memoria y dignidad compartida.

Honduras

Corte IDH reconoce a Thalía Rodríguez como familia social de Leonela Zelaya

Se construyeron una familia tras más de una década de convivencia

Por DORIS GONZÁLEZ * | TEGUCIGALPA, Honduras — En la sentencia del caso Leonela Zelaya y otra vs Honduras emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos se estableció un hito jurisprudencial para las personas LGBTQ en Honduras, así como en la región en relación a las diversas conformaciones de familias existentes. La Corte IDH interpretó por primera vez el concepto de familia social, indicando que la construcción de familia no debe restringirse a la familia nuclear o a nociones tradicionales, bajo el entendido de que hay diferentes formas en las que se materializan los vínculos familiares.

Este análisis se trae a colación debido al contexto de discriminación, prejuicio y violencia que atravesamos las personas LGBTQ, el cual se puede manifestar incluso dentro de nuestras propias familias. Esta violencia se manifiesta a través de actos de odio como ser el desarraigo familiar, violencia física, psicológica, social, económica, expulsiones de los hogares, violaciones correctivas e incluso, culminando en muertes violentas. Esta violencia motivada por la orientación sexual, identidad y expresión de género de las personas imposibilita la convivencia familiar.

Ante esto, las personas LGBTQ construimos vínculos sociales fuera del vínculo familiar tradicional, los cuales a través de la convivencia, amistad, apoyo económico-social y construcción de vida en común constituyen familias, tal como ocurrió en este caso.

Tras el abandono de su familia biológica, Leonela Zelaya y Thalía Rodríguez construyeron una familia tras más de una década de convivencia, en los cuales se apoyaron mutuamente en diversas situaciones, viviendo como mujeres trans, portadoras de VIH, ejerciendo el trabajo sexual y en situación de pobreza, enfrentando constantes episodios de detenciones arbitrarias y violentas por parte de los órganos policiales.

Tras su asesinato, fue Thalía quien recogió el cuerpo de Leonela en la morgue de Tegucigalpa y quien gestionó el féretro a través de la Funeraria del Pueblo. Los servicios fúnebres de Leonela Zelaya fueron realizados en un bar por mujeres trans, trabajadoras sexuales, al cual no asistió ningún miembro de su familia biológica.

El asesinato de Leonela y la falta de esclarecimiento generaron a Thalía un sentimiento de inseguridad, frustración e impotencia. Por estas violaciones de derechos humanos, la Corte reconoció a Thalía Rodríguez, en calidad de familiar de Leonela, como víctima del caso, generando estándares aplicables a todas las personas LGBTQ.

A juicio de la Corte, esta situación lleva a que, en casos de muertes violentas de mujeres trans, las personas que integren las redes de apoyo de la persona fallecida puedan ser declaradas víctimas por la violación de sus derechos a la integridad psíquica o moral, siempre que se acredite la existencia de un vínculo estrecho con la víctima y una afectación a sus derechos, derivada, por ejemplo, de las gestiones realizadas para obtener justicia. Esta sentencia logra reconocer que las personas LGBTQ construimos familias sociales, familias elegidas, e indica que estas deben ser reconocidas y validadas.

* Abogada litigante del caso Leonela Zelaya y otra vs Honduras, Red Lésbica Cattrachas

El Salvador

El Salvador: el costo del silencio oficial ante la violencia contra la comunidad LGBTQ

Entidades estatales son los agresores principales

En El Salvador, la violencia contra la población LGBTQ no ha disminuido: ha mutado. Lo que antes se expresaba en crímenes de odio, hoy se manifiesta en discriminación institucional, abandono y silencio estatal. Mientras el discurso oficial evita cualquier referencia a inclusión o diversidad, las cifras muestran un panorama alarmante.

Según el Informe 2025 sobre las vulneraciones de los derechos humanos de las personas LGBTQ en El Salvador, elaborado por el Observatorio de Derechos Humanos LGBTIQ+ de ASPIDH, con el apoyo de Hivos y Arcus Foundation, desde el 1 de enero al 22 de septiembre de 2025 se registraron 301 denuncias de vulneraciones de derechos.

El departamento de San Salvador concentra 155 de esas denuncias, reflejando la magnitud del problema en la capital.

Violencia institucionalizada: el Estado como principal agresor

El informe revela que las formas más recurrentes de violencia son la discriminación (57 por ciento), seguida de intimidaciones y amenazas (13 por ciento), y agresiones físicas (10 por ciento). Pero el dato más inquietante está en quiénes ejercen esa violencia.

Los cuerpos uniformados, encargados de proteger a la población, son los principales perpetradores:

- 31.1 por ciento corresponde a la Policía Nacional Civil (PNC),

- 26.67 por ciento al Cuerpo de Agentes Municipales (CAM),

- 12.22 por ciento a militares desplegados en las calles bajo el régimen de excepción.

A ello se suma un 21.11 por ciento de agresiones cometidas por personal de salud pública, especialmente por enfermeras, lo que demuestra que la discriminación alcanza incluso los espacios que deberían garantizar la vida y la dignidad.

Loidi Guardado, representante de ASPIDH, comparte con Washington Blade un caso que retrata la cotidianidad de estas violencias:

“Una enfermera en la clínica VICITS de San Miguel, en la primera visita me reconoció que la persona era hijo de un promotor de salud y fue amable. Pero luego de realizarle un hisopado cambió su actitud a algo despectiva y discriminativa. Esto le sucedió a un hombre gay.”

Este tipo de episodios reflejan un deterioro en la atención pública, impulsado por una postura gubernamental que rechaza abiertamente cualquier enfoque de inclusión, y tacha la educación de género como una “ideología” a combatir.

El discurso del Ejecutivo, que se opone a toda iniciativa con perspectiva de diversidad, ha tenido consecuencias directas: el retroceso en derechos humanos, el cierre de espacios de denuncia, y una mayor vulnerabilidad para quienes pertenecen a comunidades diversas.

El miedo, la desconfianza y el exilio silencioso

El estudio también señala que el 53.49 por ciento de las víctimas son mujeres trans, seguidas por hombres gays (26.58 por ciento). Sin embargo, la mayoría de las agresiones no llega a conocimiento de las autoridades.

“En todos los ámbitos de la vida —salud, trabajo, esparcimiento— las personas LGBT nos vemos intimidadas, violentadas por parte de muchas personas. Sin embargo, las amenazas y el miedo a la revictimización nos lleva a que no denunciemos. De los casos registrados en el observatorio, el 95.35 por ciento no denunció ante las autoridades competentes”, explica Guardado.

La organización ASPIDH atribuye esta falta de denuncia a varios factores: miedo a represalias, desconfianza en las autoridades, falta de sensibilidad institucional, barreras económicas y sociales, estigma y discriminación.

Además, la ausencia de acompañamiento agrava la situación, producto del cierre de numerosas organizaciones defensoras por falta de fondos y por las nuevas normativas que las obligan a registrarse como “agentes extranjeros”.

Varias de estas organizaciones —antes vitales para el acompañamiento psicológico, legal y educativo— han migrado hacia Guatemala y Costa Rica ante la imposibilidad de operar en territorio salvadoreño.

Educación negada, derechos anulados

Mónica Linares, directora ejecutiva de ASPIDH, lamenta el deterioro de los programas educativos que antes ofrecían una oportunidad de superación para las personas trans:

“Hubo un programa del ACNUR que lamentablemente, con todo el cierre de fondos que hubo a partir de las declaraciones del presidente Trump y del presidente Bukele, pues muchas de estas instancias cerraron por el retiro de fondos del USAID.”

Ese programa —añade— beneficiaba a personas LGBTQ desde la educación primaria hasta el nivel universitario, abriendo puertas que hoy permanecen cerradas.

Actualmente, muchas personas trans apenas logran completar la primaria o el bachillerato, en un sistema educativo donde la discriminación y el acoso escolar siguen siendo frecuentes.

Organizaciones en resistencia

Las pocas organizaciones que aún operan en el país han optado por trabajar en silencio, procurando no llamar la atención del gobierno. “Buscan pasar desapercibidas”, señala Linares, “para evitar conflictos con autoridades que las ven como si no fueran sujetas de derechos”.

Desde el Centro de Intercambio y Solidaridad (CIS), su cofundadora Leslie Schuld coincide. “Hay muchas organizaciones de derechos humanos y periodistas que están en el exilio. Felicito a las organizaciones que mantienen la lucha, la concientización. Porque hay que ver estrategias, porque se está siendo silenciado, nadie puede hablar; hay capturas injustas, no hay derechos.”

Schuld agrega que el CIS continuará apoyando con un programa de becas para personas trans, con el fin de fomentar su educación y autonomía económica. Sin embargo, admite que las oportunidades laborales en el país son escasas, y la exclusión estructural continúa.

Matar sin balas: la anulación de la existencia

“En efecto, no hay datos registrados de asesinatos a mujeres trans o personas LGBTIQ+ en general, pero ahora, con la vulneración de derechos que existe en El Salvador, se está matando a esta población con la anulación de esta.”, reflexiona Linares.

Esa “anulación” a la que se refiere Linares resume el panorama actual: una violencia que no siempre deja cuerpos, pero sí vacíos. La negación institucional, la falta de políticas públicas, y la exclusión social convierten la vida cotidiana en un acto de resistencia para miles de salvadoreños LGBTQ.

En un país donde el Ejecutivo ha transformado la narrativa de derechos en una supuesta “ideología”, la diversidad se ha convertido en una amenaza política, y los cuerpos diversos, en un campo de batalla. Mientras el gobierno exalta la “seguridad” como su mayor logro, la población LGBTQ vive una inseguridad constante, no solo física, sino también emocional y social.

El Salvador, dicen los activistas, no necesita más silencio. Necesita reconocer que la verdadera paz no se impone con fuerza de uniformados, sino con justicia, respeto y dignidad.

-

Theater5 days ago

Theater5 days agoMagic is happening for Round House’s out stage manager

-

Baltimore3 days ago

Baltimore3 days ago‘Heated Rivalry’ fandom exposes LGBTQ divide in Baltimore

-

Real Estate3 days ago

Real Estate3 days agoHome is where the heart is

-

District of Columbia3 days ago

District of Columbia3 days agoDeon Jones speaks about D.C. Department of Corrections bias lawsuit settlement