Noticias en Español

Los queers de San Isidro

Movimiento opositor se abraza personas LGBTQ

Durante 10 días, 14 activistas opositores al gobierno cubano, conocidos como el Movimiento San Isidro, le plantaron cara al régimen comunista al encerrarse en una casa semidestruida de La Habana Vieja, la zona más antigua de la capital cubana.

Al autoconfinamiento le adicionaron una semana en huelga de hambre y de sed de algunos de sus integrantes para protestar en contra de las detenciones que sufrieron mientras demandaban la liberación de Daniel Solís, un rapero contestatario que el régimen condenó a ocho meses de prisión por desacato.

Un policía entró a la casa de Solís y este lo insultó mientras hacía una directa por Facebook, donde además mostró su apoyo al presidente Donald Trump. En la transmisión utilizó insultos homofóbicos, que provocaron un distanciamiento de parte de la comunidad LGBTQ cubana. Sin embargo, el último video que el artista subió a sus redes sociales fue para pedir disculpas por su comportamiento.

El rapero fue condenado en un proceso sumario, un proceder legal pero relámpago, donde se acelera la justicia y que algunos expertos consideran inadecuado, pues no respeta las garantías que merece todo acusado.

Los integrantes del MSI consideran la encarcelación de Solís una injusticia e hicieron de ella su principal demanda, aunque también solicitaron el cierre de las tiendas que venden artículos de primera necesidad en dólares, una moneda a la que no tiene acceso la gran mayoría de los cubanos.

Durante esos diez días, la casa fue sitiada con efectivos de la policía y agentes de la Seguridad del Estado, quienes no permitían el acceso a la vivienda. Incluso, la sede fue atacada una noche y destruyeron parte de la puerta principal.

La protesta pacífica fue disuelta con la intervención violenta de la policía con el pretexto de un posible contagio por COVID-19 procedente del extranjero. El periodista Carlos Manuel Alvarez, quien burló la seguridad y entró a la sede del MSI para mostrar su solidaridad, había llegado de México, y según las autoridades, debía repetirse el examen de coronavirus.

Luego de la expulsión, los activistas fueron trasladados a unidades de la policía. Los retuvieron por horas. Los golpearon y más tarde los liberaron a sus respectivas viviendas, a excepción de Luis Manuel Otero Alcántara, el líder del MSI, quien no aceptó ser trasladado a casa de una de las activistas.

Después de varios días sin conocer su paradero, se conoció que estaba hospitalizado. Allí continuó en huelga de hambre varios días más hasta que depuso la huelga para seguir en la lucha por Daniel Solís “y de todos los hermanos presos y abusados por un régimen en decadencia”, señaló en mensaje publicado en Facebook.

Luego de varias semanas del suceso, los activistas que se acuartelaron en San Isidro continúan vigilados por oficiales de la seguridad, quienes los mantienen presos en sus propias residencias.

‘Se meten con uno, se meten con todos’

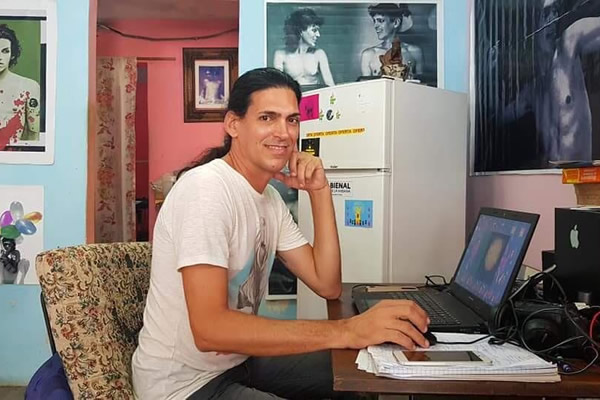

Osmel Adrián Rubio Santos, un opositor gay de apenas 18 años, integró el MSI en septiembre de 2020, pero desde antes había comenzado su lucha por los derechos humanos en la isla comunista.

Rubio cuenta en entrevista exclusiva con el Washington Blade que se unió a la protesta pacífica del movimiento porque cree en la injusticia que ha caracterizado al proceso de Solís. “Nosotros decimos que cuando se meten con uno se meten con todos”, agrega Rubio, en clara referencia al espíritu de hermandad que une a San Isidro.

Nos cuenta que jamás se ha sentido discriminado dentro del grupo, que tiene una clara visión del respeto a las diferencias sexuales de cada individuo.

Rubio, al igual que el resto de sus compañeros, se sumó a la huelga de hambre cuando la policía interceptó a una vecina que traía alimentos a la sede del MSI. El suministro se restableció después, pero los activistas decidieron mantener la inanición para ejercer más presión para lograr la liberación del rapero.

Se mantuvo sin ingerir alimentos durante tres días. Abandonó la huelga debido a su “delicado estado de salud”.

Rubio pensó que iba a morir cuando un ardor profundo le castigó el hígado. “Sin embargo, me mantenía firme en saber que estaba luchando por mi libertad y la de mi país”, añadió.

Pese a las constantes amenazas y represiones, los integrantes del MSI intentaron mantener un espíritu positivo y alegre, al decir de Rubio. “Fueron unos días maravillosos. Pude ver cómo sería una Cuba libre, pues habían allá dentro todo tipo de personas, desde un gay como yo hasta un musulmán”.

Durante el autoconfinamiento, las hordas del régimen ejecutaron varias acciones en un desesperado intento por erradicar la protesta. “El primer ataque que recibimos fue un día a las 4 de la madrugada. La Seguridad del Estado se subió al techo para echarnos ácido y así envenenarnos el agua de la sede y de tres casas más. También nos echaron ácido por debajo de la puerta con el objetivo de asfixiarnos”.

Luego, un vecino intentó sacar a Otero de la sede y al no poder lograrlo empezó a derribar la puerta con un martillo. “Y por una ventana empezaron a tirar él y varios represores botellas, incluso a Luis Manuel le causaron heridas en la cara”.

Rubio describió la noche del desalojo como tenebrosa. “Ellos (los oficiales) de una patada derribaron la puerta. Eran oficiales de la Seguridad disfrazados de médicos. Nos fueron encima de manera violenta y nos sacaron a cada uno de nosotros con golpes y ofensas. Luego nos llevaron a una unidad de la policía. Nos mantuvieron en una furgoneta casi tres horas y luego nos sacaron de uno en uno, nos golpearon y nos condujeron a cada una de nuestras casas”.

En su vivienda del barrio habanero del Cotorro, Rubio ha permanecido bajo vigilancia total durante las 24 horas del día. Agentes de la Seguridad están apostados en la puerta de su domicilio y le impiden salir. Para que los represores no se aburran en su monótono trabajo, Rubio les lee “La Edad de Oro” (un libro infantil del Héroe Nacional José Martí) y la Biblia.

A la imposibilidad de movimiento, a Rubio también le han realizado actos de repudio en su comunidad. En un video que envió al Blade, se puede observar una multitud de personas caminando a ritmo de una conga mientras pasan por el frente de su vivienda.

Asimismo, desde los medios oficiales, la dictadura ha lanzado una campaña difamatoria y de descrédito a los integrantes del MSI, presentándolos como mercenarios a sueldo de Estados Unidos.

“Mientras sigamos siendo vigilados, la lucha seguirá en las redes sociales. En mi caso yo no puedo luchar por las redes, pues la Seguridad del Estado me bloqueó mi teléfono y mi línea”, denunció Rubio.

‘Los verdaderos revolucionarios’

La comunidad cubana en el extranjero ha mostrado de diversas formas el apoyo hacia el MSI. Se han convocado manifestaciones frente a sedes diplomáticas de la isla en varias naciones así como en espacios públicos de Washington, Ciudad de México, Madrid y Miami, entre otras.

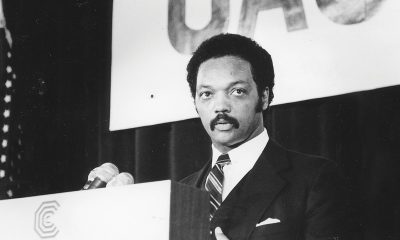

En esa labor ha estado muy activo Nonardo Perea, un artista queer exiliado en España, que pertenece al MSI desde el 2018. Perea ha puesto su arte en función de denunciar las atrocidades que ha cometido la dictadura cubana en contra de este grupo de activistas independientes así como visibilizar la causa del movimiento a través de las redes sociales.

“En estos momentos se han llevado a cabo manifestaciones en diferentes puntos de la ciudad de Madrid, donde nos hemos ido reuniendo un grupo de cubanos y cubanas que abogan por el cambio en Cuba y a favor del movimiento de San Isidro y de la liberación de Denis Solís”, declaró al Blade. “No dejaremos de hacer acciones para de algún modo crear visibilidad para el gobierno español y la comunidad internacional”.

Para él, el MSI lo ha ayudado a ser más creativo, logrando una transición entre el arte queer y el arte político.

“De algún modo me ha ayudado a evolucionar, a encontrar otras maneras de hacer arte. Luego de formar parte del movimiento y de haber tenido que acudir al exilio, mi vida es otra. De algún modo todo ha cambiado. Ya no puedo ser el mismo de antes. Ahora puedo ver las cosas con más claridad. Ya sé que los que supuestamente eran revolucionarios dejaron de serlo con sus malas acciones contra mi persona. Los verdaderos revolucionarios son estos, los de San Isidro, los otros son esbirros, y está comprobado que pueden hacer con tu vida lo que les dé la gana”.

Perea, quien se considera una persona no binaria, nunca se sintió discriminado por su orientación sexual o identidad de género dentro del grupo. “Luis Manuel y Yanelys Núñez siempre apoyaron mi trabajo, y de algún modo gracias a ellos mi obra tuvo cierta visibilidad al invitarme a la 00Bienal, y debo aclarar que mi obra está cien por ciento enfocada en temas del colectivo LGBTQ. No creo que dentro del movimiento existiese ningún problema con los temas gays, todos estaban y están a favor de la libertad, tanto de expresión como de género”.

También desde España, tres eurodiputados han denunciado el injusto encarcelamiento de Daniel Solís y han manifestado su simpatía con el MSI. Por otra parte, los republicanos y demócratas en Estados Unidos han coincidido pidiendo respeto a las demandas del Movimiento San Isidro.

El Encargado de Negocios de la Embajada de Estados Unidos en La Habana, Timothy Zúñiga-Brown, estuvo atento al llamado del MSI por la justicia económica y los derechos humanos en la isla.

El diplomático les envió un mensaje asegurándoles que “el mundo está mirando, la comunidad internacional reconoce su protesta pacífica”.

Ecuador

Justicia reconoce delito de odio en caso de bullying en Instituto Nacional Mejía de Ecuador

Johana B se suicidó el 11 de abril de 2023

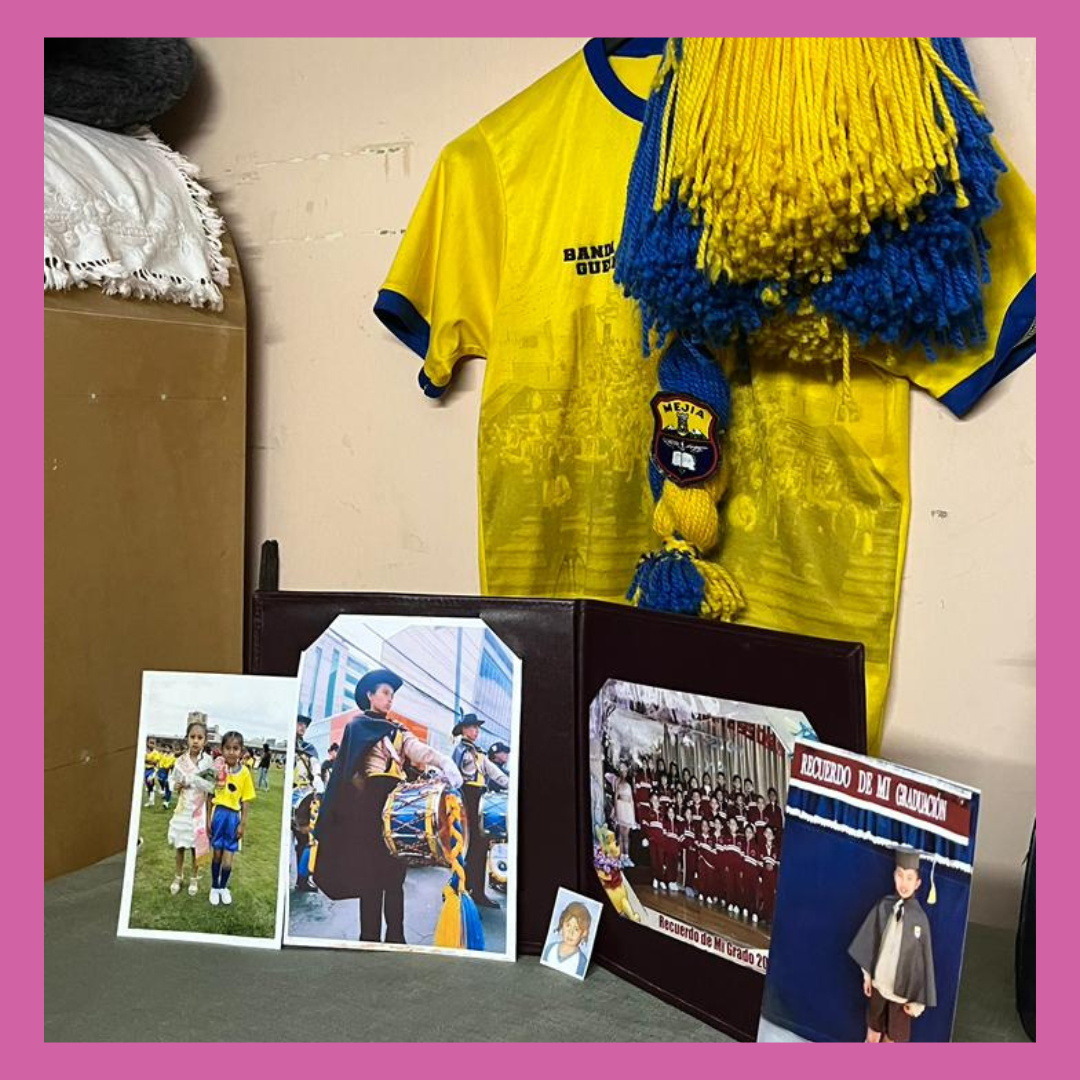

A casi tres años del suicidio de Johana B., quien estudió en el Instituto Nacional Mejía, colegio emblemático de Quito, el Tribunal de la Corte Nacional de Justicia ratificó la condena para el alumno responsable del acoso escolar que la llevó a quitarse la vida.

Según información de la Fiscalía, el fallo de última instancia deja en firme la condena de cuatro años de internamiento en un centro para adolescentes infractores, en una audiencia de casación pedida por la defensa del agresor, tres meses antes de que prescriba el caso.

Con la sentencia, este caso es uno de los primeros en el país en reconocer actos de odio por violencia de género, delito tipificado en el artículo 177 del Código Orgánico Penal Integral (COIP).

El suicidio de Johana B. ocurrió el 11 abril de 2023 y fue consecuencia del acoso escolar por estereotipos de género que enfrentó la estudiante por parte de su agresor, quien constantemente la insultaba y agredía por su forma de vestir, llevar el cabello corto o practicar actividades que hace años se consideraban exclusivamente para hombres, como ser mando de la Banda de Paz en el Instituto Nacional Mejía.

Desde la muerte de Johana, su familia buscaba justicia. Su padre, José, en una entrevista concedida a edición cientonce para la investigación periodística Los suicidios que quedan en el clóset a causa de la omisión estatal afirmó que su hija era acosada por su compañero y otres estudiantes con apodos como “marimacha”, lo que también fue corroborado en los testimonios recogidos por la Unidad de Justicia Juvenil No. 4 de la Fiscalía.

Los resultados de la autopsia psicológica y del examen antropológico realizados tras la muerte de Johana confirmaron las versiones de sus compañeras y docentes: que su agresor la acosó de manera sistemática durante dos años. Los empujones, jalones de cabello o burlas, incluso por su situación económica, eran constantes en el aula de clase.

La violencia que recibió Johana escaló cuando su compañero le dio un codazo en la espalda ocasionándole una lesión que le imposibilitó caminar y asistir a clases.

Días después del hecho, la adolescente se quitó la vida en su casa, tras escuchar que la madre del agresor se negó a pagar la mitad del valor de una tomografía para determinar la lesión en su espalda, tal como lo había acordado previamente con sus padres y frente al personal del DECE (Departamento de Consejería Estudiantil del colegio), según versiones de su familia y la Fiscalía.

#AFONDO | Johana se suicidó el 11 de abril de 2023, tras ser víctima de acoso escolar por no cumplir con estereotipos femeninos 😢.

Dos semanas antes, uno de sus compañeros le dio un codazo en la espalda, ocasionándole una lesión que le imposibilitó caminar 🧵 pic.twitter.com/bXKUs9YYOm

— EdicionCientonce (@EdCientonce) September 3, 2025

“Era una chica linda, fuerte, alegre. Siempre nos llevamos muy bien, hemos compartido todo. Nos dejó muchos recuerdos y todos nos sentimos tristes; siempre estamos pensando en ella. Es un vacío tan grande aquí, en este lugar”, expresó José a Edición Cientonce el año pasado.

Para la fiscal del caso y de la Unidad de Justicia Juvenil de la Fiscalía, Martha Reino, el suicidio de la adolescente fue un agravante que se contempló durante la audiencia de juzgamiento de marzo de 2024, según explicó a este medio el año pasado. Desde entonces, la familia del agresor presentó un recurso de casación en la Corte Nacional de Justicia, que provocó la dilatación del proceso.

En el fallo de última instancia, el Tribunal también dispuso que el agresor pague $3.000 a la familia de Johana B. como reparación integral. Además, el adolescente deberá recibir medidas socioeducativas, de acuerdo al artículo 385 del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, señala la Fiscalía.

El caso de Johana también destapó las omisiones y negligencias del personal del DECE y docentes del Instituto Nacional Mejía. En la etapa de instrucción fiscal se comprobó que no se aplicaron los protocolos respectivos para proteger a la víctima.

De hecho, la Fiscalía conoció el caso a raíz de la denuncia que presentó su padre, José, y no por el DECE, aseguró la fiscal el año pasado a Edición Cientonce.

Pese a estas omisiones presentadas en el proceso, el fallo de última instancia sólo ratificó la condena para el estudiante.

Honduras

Corte IDH reconoce a Thalía Rodríguez como familia social de Leonela Zelaya

Se construyeron una familia tras más de una década de convivencia

Por DORIS GONZÁLEZ * | TEGUCIGALPA, Honduras — En la sentencia del caso Leonela Zelaya y otra vs Honduras emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos se estableció un hito jurisprudencial para las personas LGBTQ en Honduras, así como en la región en relación a las diversas conformaciones de familias existentes. La Corte IDH interpretó por primera vez el concepto de familia social, indicando que la construcción de familia no debe restringirse a la familia nuclear o a nociones tradicionales, bajo el entendido de que hay diferentes formas en las que se materializan los vínculos familiares.

Este análisis se trae a colación debido al contexto de discriminación, prejuicio y violencia que atravesamos las personas LGBTQ, el cual se puede manifestar incluso dentro de nuestras propias familias. Esta violencia se manifiesta a través de actos de odio como ser el desarraigo familiar, violencia física, psicológica, social, económica, expulsiones de los hogares, violaciones correctivas e incluso, culminando en muertes violentas. Esta violencia motivada por la orientación sexual, identidad y expresión de género de las personas imposibilita la convivencia familiar.

Ante esto, las personas LGBTQ construimos vínculos sociales fuera del vínculo familiar tradicional, los cuales a través de la convivencia, amistad, apoyo económico-social y construcción de vida en común constituyen familias, tal como ocurrió en este caso.

Tras el abandono de su familia biológica, Leonela Zelaya y Thalía Rodríguez construyeron una familia tras más de una década de convivencia, en los cuales se apoyaron mutuamente en diversas situaciones, viviendo como mujeres trans, portadoras de VIH, ejerciendo el trabajo sexual y en situación de pobreza, enfrentando constantes episodios de detenciones arbitrarias y violentas por parte de los órganos policiales.

Tras su asesinato, fue Thalía quien recogió el cuerpo de Leonela en la morgue de Tegucigalpa y quien gestionó el féretro a través de la Funeraria del Pueblo. Los servicios fúnebres de Leonela Zelaya fueron realizados en un bar por mujeres trans, trabajadoras sexuales, al cual no asistió ningún miembro de su familia biológica.

El asesinato de Leonela y la falta de esclarecimiento generaron a Thalía un sentimiento de inseguridad, frustración e impotencia. Por estas violaciones de derechos humanos, la Corte reconoció a Thalía Rodríguez, en calidad de familiar de Leonela, como víctima del caso, generando estándares aplicables a todas las personas LGBTQ.

A juicio de la Corte, esta situación lleva a que, en casos de muertes violentas de mujeres trans, las personas que integren las redes de apoyo de la persona fallecida puedan ser declaradas víctimas por la violación de sus derechos a la integridad psíquica o moral, siempre que se acredite la existencia de un vínculo estrecho con la víctima y una afectación a sus derechos, derivada, por ejemplo, de las gestiones realizadas para obtener justicia. Esta sentencia logra reconocer que las personas LGBTQ construimos familias sociales, familias elegidas, e indica que estas deben ser reconocidas y validadas.

* Abogada litigante del caso Leonela Zelaya y otra vs Honduras, Red Lésbica Cattrachas

El año 2026 no comenzó en blanco para las organizaciones LGBTQ en Estados Unidos. Llegó precedido por un proceso que se activó con fuerza en 2025 y que hoy se manifiesta como una reconfiguración profunda del ecosistema de derechos, servicios y sostenibilidad comunitaria. No se trata de una crisis momentánea ni de un ajuste administrativo pasajero. Lo que está ocurriendo es un cambio estructural en la forma en que el Estado define, financia y condiciona la igualdad, la accesibilidad y la atención a poblaciones históricamente vulnerables.

Desde los primeros meses de 2025, la administración federal inició la retirada o revisión de múltiples órdenes ejecutivas y disposiciones que protegían explícitamente a personas LGBTQ en áreas clave como salud, educación y acceso a servicios. La justificación oficial ha girado en torno a la eliminación de lo que se denomina “ideología de género” y a la redefinición restrictiva del concepto de sexo, limitado exclusivamente a criterios biológicos. Este cambio discursivo no quedó en el plano simbólico. Se tradujo en nuevas reglas de elegibilidad, en la cancelación de subvenciones, en la eliminación de recopilación de datos y en una creciente incertidumbre administrativa que ha afectado directamente la operatividad de organizaciones comunitarias en todo el país, como ha documentado la Kaiser Family Foundation.

La salud fue uno de los primeros campos donde se sintió el impacto. Programas vinculados a la atención integral, a la prevención del VIH, a la salud mental y a la investigación en poblaciones LGBTQ comenzaron a perder respaldo federal. Subvenciones previamente aprobadas fueron canceladas o sometidas a revisión bajo criterios ideológicos, no científicos. Reuters y Associated Press han documentado cómo esta nueva orientación provocó la interrupción de investigaciones financiadas por los Institutos Nacionales de Salud, afectando proyectos que buscaban comprender mejor las desigualdades en salud, el acceso a tratamientos y las condiciones de vida de comunidades ya marginadas. La consecuencia inmediata no es solo la pérdida de conocimiento, sino la erosión de la capacidad del país para diseñar políticas públicas basadas en evidencia.

La educación siguió un camino similar. A lo largo de 2025, el discurso oficial contra los programas de diversidad, equidad e inclusión se tradujo en recortes presupuestarios y en señales claras a los sistemas educativos. Talleres de prevención de acoso, programas de formación docente, iniciativas de acompañamiento estudiantil y espacios seguros que durante años fueron sostenidos por alianzas entre escuelas y organizaciones LGBTQ comenzaron a desaparecer o a ser suspendidos por temor a perder fondos. El mensaje fue inequívoco: la igualdad dejó de ser una prioridad financiable. En ese vacío, quienes pagan el precio son jóvenes que pierden redes de apoyo fundamentales en etapas decisivas de su vida.

A este escenario se sumó un fenómeno menos visible pero igualmente dañino: el condicionamiento del lenguaje. Organizaciones que no se dedican exclusivamente a temas LGBTQ, pero que atienden poblaciones diversas, comenzaron a recibir directrices que restringen términos y enfoques en sus propuestas de financiamiento. Esto ha generado autocensura institucional, debilitamiento de programas y una sensación generalizada de inseguridad jurídica. Cuando las organizaciones no saben si nombrar una realidad puede costarles su existencia, el impacto va mucho más allá del presupuesto.

El efecto acumulado de estas decisiones comenzó a hacerse evidente en 2025 y se consolida en 2026. Servicios que antes funcionaban con relativa estabilidad ahora operan al límite. Se reducen horarios, se despide personal, se priorizan únicamente los casos más urgentes y se crean listas de espera que antes no existían. La prevención cede espacio a la emergencia, y la emergencia, como bien sabe la salud pública, siempre resulta más costosa y más dolorosa.

Puerto Rico ofrece un ejemplo claro de cómo esta dinámica se acelera en contextos con menos margen de maniobra. La pérdida de fondos federales por parte de organizaciones comunitarias ha tenido efectos inmediatos, obligando a cierres de programas, reestructuraciones profundas y una dependencia aún mayor de donaciones locales en un mercado filantrópico limitado. Lo que en otros estados puede tardar años en sentirse, en la isla se manifiesta en meses. Y, sin embargo, la necesidad de servicios no disminuye; al contrario, aumenta en contextos de incertidumbre económica y social.

Frente a este panorama, las organizaciones LGBTQ no han permanecido inmóviles. El 2026 las encuentra ensayando estrategias de supervivencia que, aunque diversas, comparten un mismo objetivo: no colapsar. Muchas han acelerado la diversificación de sus fuentes de ingreso, apostando por donantes individuales recurrentes, campañas comunitarias y modelos de membresía. Otras han intentado desarrollar servicios híbridos que permitan generar ingresos propios para sostener programas gratuitos. Las alianzas con universidades, sistemas de salud, municipios y organizaciones comunitarias más amplias se han convertido en una tabla de salvación para compartir costos y mantener presencia territorial.

Pero también hay decisiones dolorosas. Reducciones de personal, cierres temporales, eliminación de proyectos no considerados esenciales y una redefinición constante de prioridades. Estas medidas no son señales de mala gestión; son respuestas defensivas ante un entorno que se ha vuelto hostil e impredecible.

Lo que muchas veces queda fuera del debate público es que este proceso no afecta solo a las organizaciones como estructuras administrativas. Afecta a personas concretas. A jóvenes que pierden espacios seguros. A personas trans que ven restringido su acceso a servicios de salud. A familias que ya no encuentran acompañamiento. A activistas que quedan más expuestos en un clima social cada vez más polarizado. La retirada de fondos no elimina las realidades humanas que esos programas atendían; simplemente las empuja hacia la invisibilidad y el sufrimiento silencioso.

El 2026, entonces, no es únicamente un año de ajustes presupuestarios. Es una antesala que pone a prueba el compromiso real del país con la igualdad y la dignidad. Cuando los derechos dependen de ciclos políticos y los servicios esenciales quedan sujetos a criterios ideológicos, lo que se debilita no es solo una comunidad específica, sino el tejido social en su conjunto.

La pregunta que queda abierta no es si las organizaciones LGBTQ resistirán. Históricamente lo han hecho. La verdadera pregunta es cuántas personas quedarán sin protección en el camino y cuánto daño se normalizará antes de que la nación asuma que la accesibilidad, la educación y la salud no pueden ser tratadas como concesiones temporales.

El 2026 ya comenzó. Y lo que está en juego no es una narrativa cultural, sino la capacidad de una sociedad para sostener, con hechos y no solo con discursos, la dignidad humana.