Noticias en Español

Aldo Dávila: Un caballo de Troya ha entrado al Congreso de Guatemala

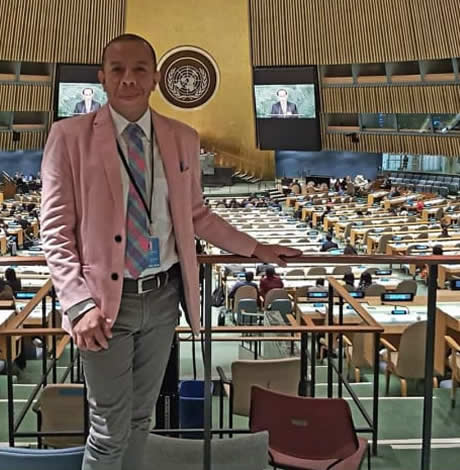

Congresista guatemalteco es hombre gay con VIH

CIUDAD DE GUATEMALA — Contra todo pronóstico, el activista Aldo Dávila consiguió una curul que le permitirá legislar a favor de las poblaciones históricamente excluidas del país.

Lo que para Guatemala representó un paso en dirección a favor de los derechos humanos, para Dávila significó gozar de la felicidad que trae consigo el triunfo, pero también recibió un golpe a puño limpio de la realidad y experimentó el mal sabor de boca que dejan las amenazas.

El 16 de junio de 2019, 22.825 personas asistieron a las urnas para convertirlo en el primer diputado electo abiertamente gay y VIH positivo del país. En otros territorios esta situación no sería trascendental, pero en el país centroamericano, donde las estadísticas evidencian los ataques de odio que sufre la comunidad LGBTQ y la invisibilización a la que están sujeta sus miembros, sí lo es.

Ese domingo Dávila despertó intranquilo a las 5 de la mañana. Se vistió deprisa y fue a Gente Positiva, organización que trabaja en pro de la prevención del VIH y en la que laboró por poco más de 10 años. Es una casa grande y de múltiples espacios ubicada en el Centro Histórico de la Ciudad, así que como estrategia de sostenibilidad, sus miembros rentan uno de los salones para eventos.

El sitio funcionó como punto metropolitano de fiscales y Dávila formó parte de un grupo de voluntarios que preparó y coordinó la entrega de comida para quienes estarían en los centros de votación.

La actividad lo hizo perder la noción del tiempo. Votó tan solo dos horas antes de que cerraran las urnas acompañado por su hermana Gabriela y volvió a Gente Positiva, donde una televisión transmitía los avances de las elecciones, transformándolo en el protagonista de un thriller.

—Soy muy competitivo, pero esta vez estaba preparado para perder porque la campaña de mi partido fue muy pobre y claro, por la homofobia —en la oficina que ocupó mientras fue director de la institución, el hombre de 42 años, de cabeza rasurada, rostro lampiño de piel morena y una apariencia muy pulcra se dispone a buscar algunos de sus promocionales.

El escritorio lleno de papeles entre los que continúa buscando, tres sofás pequeños y una mesa se distribuyen por el lugar. En las paredes, además de cinco pinturas, todas elaboradas con los colores del arcoíris, hay múltiples marcas que evidencian que antes había decenas de papeles pegados. Ahora esos diplomas de capacitación, relacionados principalmente al tema del VIH, están apilados en su escritorio. Son más de 60.

—Aún estoy considerando rentar este espacio. Así colaboro para que el proyecto llegue a la cuota de alquiler y además tengo una oficina en un lugar que no sea hostil, como el Congreso.

Dávila encuentra uno de los cinco mil volantes y un calendario de bolsillo, de los cuales el partido Winaq, fundado por la líder indígena y Premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchú, imprimió alrededor de 30 mil, tan solo 9 mil más del número de votos que él necesitaba para ser congresista.

—Teníamos poca publicidad, pero en los foros me hartaba a los otros candidatos —dice mientras ríe sin hacer el menor esfuerzo por ocultar la satisfacción que eso le provoca.

El día de las elecciones Dávila recibió una llamada a las 8 de la noche. Un analista político le explicó que después de hacer el conteo de votos del 33 por ciento de las mesas la tendencia era irreversible, por lo que podía ir a dormir tranquilo. El hecho se repitió dos horas y media más tarde, pero se sentía inseguro y respondió que esperaría hasta que se contabilizaran todos los votos.

No quería avivar esperanzas. Por eso volvió a su casa hasta las 2 de la mañana, cuando sabía que Olga, su mamá, y Alex, su pareja, ya estaban durmiendo.

A las 6 de la mañana el 93 por ciento de las mesas habían sido contabilizadas y los medios de comunicación empezaron a divulgar los resultados.

—No podía creerlo. Empecé a sentir que me sofocaba y me quebré en llanto —dice mientras coloca las manos en el centro de su pecho y las extiende, como si se liberara nuevamente de la incertidumbre de aquel día.

Los mensajes de felicitación no tardaron en llegar. Sin embargo, la comunicación con su partido surgió por iniciativa propia, y 72 horas después de las votaciones, ante la ausencia de resultados oficiales por parte del Tribunal Supremo Electoral, hicieron una conferencia exigiendo que apresuraran el proceso.

No tenían idea de lo que vendría después.

Al conocerse los resultados preliminares, organizaciones políticas y candidatos a la presidencia y vicepresidencia hicieron señalamientos públicos de fraude electoral. Los votantes denunciaron inconsistencias en el proceso y se realizaron manifestaciones en distintos puntos del país.

Una semana después de las elecciones el director de informática del tribunal admitió que hubo “un error humano”. En sus declaraciones aseguró que el sistema utilizado para el conteo fue reprogramado, lo que causó problemas, y en algunos casos, duplicó votos. Por primera vez en la era democrática de Guatemala se hizo un recuento total de las actas.

El 11 de julio, casi un mes después de las elecciones, el tribunal dio a conocer el listado oficial de los 160 diputados para el periodo 2020 -2024. Dávila ocupa el puesto 43. Fue hasta en ese momento que agradeció el apoyo de los votantes.

Desde su candidatura recibió advertencias sobre la posible divulgación de aspectos de su vida privada y en efecto, después de su elección circularon en redes sociales unas fotografías originalmente publicadas en su perfil personal de Facebook. En ellas se le puede ver en fiestas de Halloween –su celebración favorita- de años anteriores, en unas disfrazado de diablo y en otras de zombie. Varios usuarios las compartieron junto con comentarios en los que se referían a él como una aberración.

—Hay congresistas que me han atacado por redes sociales debido a mi orientación sexual. Otros usuarios me han escrito lacra y sidoso. Incluso una persona a quien no conozco llegó a comentar que debía conseguir un chaleco antibalas porque no iba a dejar que llegara al 14 de enero, el día de mi toma de posesión. Puse una denuncia en el Ministerio Público y la policía me ha ayudado con algunas medidas de seguridad.

—¿Tenés miedo?

—Sí, tengo miedo —dice inmediatamente. —Estoy seguro de que un activista no será bienvenido en el Congreso pero no me voy a tapar la boca —dice, de nuevo, sin titubear.

Y es que, con altoparlante en mano, Dávila ha participado en marchas a favor de la diversidad sexual desde hace más de 15 años y alzado la voz en contra de la corrupción y la impunidad del Estado en múltiples manifestaciones.

—Yo amé a ese hijo de puta —dice al referirse a Guillermo, su primera pareja, quien aunque le rompió el corazón en más de una ocasión, también lo hizo descubrir el activismo, algo por lo que asegura, siempre le estará agradecido.

Después de darle el primer sorbo a una taza de té chai que emana un fuerte olor a especias, Dávila lanza una mirada de complicidad, deja la taza a un lado, coloca los codos sobre la mesa, entrelaza los dedos y se inclina ligeramente hacia delante. —Primero de agosto de 1995 —y hace una pausa.

—Cuando estaba en mi último año de colegio quería ser periodista y a veces me salía de clases para ir a leer la prensa a la Biblioteca Nacional. Ese día noté que él se me quedaba viendo. Cuando salí de la biblioteca me siguió y me habló. Me preguntó el nombre y la edad -17-. Él tenía diez más pero no se le notaba.

—Para hacerme el interesante le dije que estaba haciendo una investigación. Él respondió que podía prestarme un libro y me dio la dirección de su casa, que casualmente estaba a minutos de la mía. En ese momento ya me asusté, sentí que me tiraba mucha vibra y no estaba listo para eso. Me fui a mi casa .

Se aclara la garganta dos veces y continúa. —Dejé el bolsón en la sala y le dije a mi mamá que iba a hacer tareas.

—Yo ya sabía a lo que iba. Guillermo me llevó inmediatamente a su cuarto y empezó a besarme. Me quedé inmóvil, pero luego las hormonas me hicieron reaccionar. —hace una pausa—dijo que nos veríamos el viernes de la siguiente semana, a la misma hora. Salí de allí pensando que todo el mundo sabía lo que había pasado. Llegué a mi casa y me bañé. Me sentía sucio. La situación me sobrepasó.

La vergüenza, la culpa y la autocrítica habían estado presentes en la vida de Dávila desde cinco años atrás, cuando fue consciente de orientación sexual.

—No me enamoré de un compañero del colegio ni de un profesor, pero lo sabía.

—Me tomó poco tiempo darme cuenta que cada vez que veía a Guillermo se repetía un patrón. Yo iba a su casa, teníamos relaciones y ya. E igual me colgué —dice mientras ríe, aceptando sonrojado su ingenuidad adolescente. —Conforme pasó el tiempo nos fuimos conociendo, pero durante dos años cortamos y volvimos muchas veces porque él no era capaz de establecer una relación.

—Él iba a una discoteca gay que se llamaba Pandoras Box —a mi todavía no me dejaban entrar—, allí le hablaron de unos talleres sobre prevención de VIH y me invitó. Se hacían en la ONG Oasis. Para mi el lugar significó literalmente eso porque hasta ese momento no conocía a más personas diversas a parte de él y además me capacité en los temas de VIH, autoestima, codependencia y otros.

‘Un chico de barrio’

Dávila era un chico de barrio, el mayor de tres hermanos. Califica su infancia como buena, excepto cuando en el colegio le pegaban “por maricón”.

Su mamá trabajaba como mesera en la cadena de restaurantes Pollo Campero y su papá era jefe de bodega en una tienda de telas.

—Con mi mamá siempre he tenido una relación como de amigos y a mi padre lo quise mucho. Cuando yo tenía 14 años lo atropelló un auto y murió de inmediato. Yo era un niño gay obvio y él era muy machista. A pesar de que era un excelente cocinero no me dejaba entrar a la cocina. Supongo que pensaba que con ese tipo de cosas “me iba a componer”. Creo que por el temor que le tenía, si él siguiera vivo yo sería gay solapado.

Fue hasta ese entonces que Dávila sintió la presión de ser el hermano mayor, de ser el ejemplo a seguir. No quería decepcionar a su mamá, que la gente hablara mal de él por ser gay o -según lo que aprendió en el colegio- irse al infierno.

Su rutina cambió de inmediato. Mientras su mamá trabajaba él preparaba las refacciones de sus hermanos, Gabriela y Kenny, los llevaba a colegios distintos y luego se iba a estudiar. En la tarde, después de recoger a sus hermanos, hacía almuerzo, revisaba tareas y hacía las suyas, y terminaba el día llorando en el jardín para que nadie lo viera.

Grupo de diversidad sexual apoyó a Dávila

Tres semanas después de empezar a asistir a Oasis decidió hablar de su orientación sexual con su mamá. Estaba listo para lo que viniera, incluso para irse de su casa si así se lo ordenaba.

Además de la sensación de liberarse de una carga, Dávila recibió palabras de aceptación y amor —pero también lágrimas y preguntas–.

Lo que empezó como una petición para que declinara ir a Oasis pronto se volvió una prohibición y en su desesperación, fingiendo que era la casa de un amigo, Dávila llevó a su mamá al lugar. Una vez estuvieron frente a la puerta abierta y la mirada atónita del director de la institución, se vieron comprometidos a entrar.

—La llevaron a dar un recorrido por todo el lugar. Era un espacio de tres niveles en el que había un salón para hacer ejercicios, cafetería, una sala con televisión y juegos de mesa y otros espacios, todos con cuadros con información de prevención de VIH. Se portó algo pesada y cortante con todos e hizo muchas preguntas sobre lo que hacíamos allí. Cuando la invitaron a participar se lo tomó como si la estuvieran retando y por eso aceptó. Recuerdo que al salir me maltrató por haberla llevado así, pero también me dijo que parecían personas agradables y que el lugar no era lo que había imaginado.

—La siguiente semana cambió el horario de su turno de trabajo y nos acompañó a repartir preservativos y trifoliares a personas dedicadas al comercio sexual. La mayoría eran fáciles de tratar, pero también estaba Rachael, una mujer trans a la que visitábamos después de esconder nuestras pertenencias porque asaltaba. Nos recibió a la defensiva como siempre, pero en cuanto se enteró que la nueva voluntaria era mi mamá y que me aceptaba la abrazó y empezó a llorar mientras repetía que no pensó que iba a vivir para ver algo así.

—Después de eso mi mamá empezó a entender mejor el rollo de la diversidad y continuó siendo voluntaria en Oasis. A los tres años le ofrecieron una plaza en una organización que trabaja en pro de los derechos humanos de las trabajadoras sexuales. Trabajó allí nueve años, hasta que se jubiló hace cinco.

La carrera laboral de Dávila inició en una agencia de viajes, pero eventualmente se dio cuenta de que no era lo suyo, renunció y confió en que pronto llegaría otro trabajo.

Tenía 18 años pero ya no vivía con su familia, así que eventualmente sus ahorros se esfumaron y las cuentas se acumularon, lo que lo llevó a dedicarse al comercio sexual para sobrevivir.

—Los trabajadores del “Callejón del Amor” ya me conocían porque yo mismo les repartía preservativos. Se sorprendieron cuando llegué, pero comprendieron mi situación. Me pasaron muchas cosas feas en esa época —dice sin expresión, mientras mantiene el contacto visual-. Fueron ocho meses, hasta que llegó la oportunidad de trabajar en Oasis como educador.

Dávila fue diagnosticado con VIH cuando tenía 24 años

—Un día después de regresar de un viaje me sentía muy mal. Me dolía la cabeza y tenía fiebre de 40 grados. Le había dado las llaves de mi apartamento a un vecino mientras estuve fuera y me encontró tirado en el piso.

—Cuando desperté noté un letrero de XX en mi cama. Tenía una sonda y tubos aquí y aquí –dice mientras presiona su dedo índice en una de sus muñecas y el antebrazo—. Me diagnosticaron meningitis bacteriana pero no reaccioné al medicamento. Se me cayó el pelo y estaba flaquísimo.

—Me había hecho una prueba de VIH un año atrás. Sabía que después de infectarse una persona pasa un tiempo siendo indetectable y finalmente llegaba a la etapa de sida. ¡Era lo que yo enseñaba! Pero de igual forma acepté que me hicieran un análisis.

—Enterarme de que era portador me dejó en shock —dice mientras asiente con la cabeza varias veces—.

Tenía 24 años.

—Estuve en coma varios días. Recuerdo pocas cosas, pero tengo claro que le pedí perdón a mi mamá y que mi cuadro clínico estaba tan mal que pensé que me iban a mandar a morir a mi casa.

Después de 21 días Dávila logró superar la meningitis, salió del hospital e inició su tratamiento contra el VIH, que consistía en tomar 16 pastillas diarias.

—Siempre fui empático, pero ser portador me cambió aún más la perspectiva. Cuando tratás con gente con VIH debés tener presente que estás hablando con un humano y no con una cifra. No importa cuántas veces tengas que repetir la misma información, debés ser paciente. A la fecha hay gente que me habla para contarme de su diagnóstico y noto que no les han dado el acompañamiento correcto. Es algo que realmente me molesta.

Dávila se especializa en los temas de VIH y diversidad sexual, pero asegura que llevará la agenda del Congreso basándose en los derechos humanos.

—Claro que trabajaré por una ley de identidad de género, pero me preocupan mucho las niñas, las mujeres, la juventud y los pueblos indígenas.

Para entender la dimensión del interés de Dávila en los derechos humanos y las poblaciones históricamente excluidas basta echarle un vistazo a los 25 años de experiencia laboral plasmados en su currículum. Educador en materia de VIH, profesor de jóvenes con problemas de conducta y encargado de pre y post consejería para la prueba de VIH en trabajadoras sexuales son algunas de las funciones en las que se ha desempeñado.

Dávila es un hombre accesible, de muchas palabras, pero también de acciones.

Cuando le ponen una cámara enfrente abre más los ojos y casi siempre junta los labios y los mueve hacia la izquierda para esbozar una sonrisa.

Le gusta Mafalda y los animales. Tiene un perro Schnauzer llamado Valentino.

No le gusta el fútbol.

Tampoco la ropa formal, pero ya fue a varias tiendas de segunda mano en busca de sacos para su nuevo trabajo.

Cuando habla de Alex, su pareja desde hace 18 años, le resulta imposible no sonreír. Lo describe como un hombre inteligente, responsable y muy trabajador. Es comerciante en el mercado La Terminal y un excelente cocinero.

No cree en las casualidades.

Cree en Dios. También cree en la numerología.

Suele contestar los mensajes de inmediato y siempre devuelve las llamadas.

Después de ser activista se involucró en la política partidaria porque quiere hacer cambios sociales desde adentro. Recibió la invitación para unirse a tres partidos políticos distintos. Sabiendo que normalmente está comprometida a los dueños o financistas, pidió la casilla 1 para la capital. Era la única forma de tener posibilidades razonables de conseguir el éxito. Dos partidos declinaron.

El pasado 14 de enero inició su trabajo legislativo.

Tiene dudas, pero no se arrepiente.

Honduras

Corte IDH reconoce a Thalía Rodríguez como familia social de Leonela Zelaya

Se construyeron una familia tras más de una década de convivencia

Por DORIS GONZÁLEZ * | TEGUCIGALPA, Honduras — En la sentencia del caso Leonela Zelaya y otra vs Honduras emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos se estableció un hito jurisprudencial para las personas LGBTQ en Honduras, así como en la región en relación a las diversas conformaciones de familias existentes. La Corte IDH interpretó por primera vez el concepto de familia social, indicando que la construcción de familia no debe restringirse a la familia nuclear o a nociones tradicionales, bajo el entendido de que hay diferentes formas en las que se materializan los vínculos familiares.

Este análisis se trae a colación debido al contexto de discriminación, prejuicio y violencia que atravesamos las personas LGBTQ, el cual se puede manifestar incluso dentro de nuestras propias familias. Esta violencia se manifiesta a través de actos de odio como ser el desarraigo familiar, violencia física, psicológica, social, económica, expulsiones de los hogares, violaciones correctivas e incluso, culminando en muertes violentas. Esta violencia motivada por la orientación sexual, identidad y expresión de género de las personas imposibilita la convivencia familiar.

Ante esto, las personas LGBTQ construimos vínculos sociales fuera del vínculo familiar tradicional, los cuales a través de la convivencia, amistad, apoyo económico-social y construcción de vida en común constituyen familias, tal como ocurrió en este caso.

Tras el abandono de su familia biológica, Leonela Zelaya y Thalía Rodríguez construyeron una familia tras más de una década de convivencia, en los cuales se apoyaron mutuamente en diversas situaciones, viviendo como mujeres trans, portadoras de VIH, ejerciendo el trabajo sexual y en situación de pobreza, enfrentando constantes episodios de detenciones arbitrarias y violentas por parte de los órganos policiales.

Tras su asesinato, fue Thalía quien recogió el cuerpo de Leonela en la morgue de Tegucigalpa y quien gestionó el féretro a través de la Funeraria del Pueblo. Los servicios fúnebres de Leonela Zelaya fueron realizados en un bar por mujeres trans, trabajadoras sexuales, al cual no asistió ningún miembro de su familia biológica.

El asesinato de Leonela y la falta de esclarecimiento generaron a Thalía un sentimiento de inseguridad, frustración e impotencia. Por estas violaciones de derechos humanos, la Corte reconoció a Thalía Rodríguez, en calidad de familiar de Leonela, como víctima del caso, generando estándares aplicables a todas las personas LGBTQ.

A juicio de la Corte, esta situación lleva a que, en casos de muertes violentas de mujeres trans, las personas que integren las redes de apoyo de la persona fallecida puedan ser declaradas víctimas por la violación de sus derechos a la integridad psíquica o moral, siempre que se acredite la existencia de un vínculo estrecho con la víctima y una afectación a sus derechos, derivada, por ejemplo, de las gestiones realizadas para obtener justicia. Esta sentencia logra reconocer que las personas LGBTQ construimos familias sociales, familias elegidas, e indica que estas deben ser reconocidas y validadas.

* Abogada litigante del caso Leonela Zelaya y otra vs Honduras, Red Lésbica Cattrachas

El año 2026 no comenzó en blanco para las organizaciones LGBTQ en Estados Unidos. Llegó precedido por un proceso que se activó con fuerza en 2025 y que hoy se manifiesta como una reconfiguración profunda del ecosistema de derechos, servicios y sostenibilidad comunitaria. No se trata de una crisis momentánea ni de un ajuste administrativo pasajero. Lo que está ocurriendo es un cambio estructural en la forma en que el Estado define, financia y condiciona la igualdad, la accesibilidad y la atención a poblaciones históricamente vulnerables.

Desde los primeros meses de 2025, la administración federal inició la retirada o revisión de múltiples órdenes ejecutivas y disposiciones que protegían explícitamente a personas LGBTQ en áreas clave como salud, educación y acceso a servicios. La justificación oficial ha girado en torno a la eliminación de lo que se denomina “ideología de género” y a la redefinición restrictiva del concepto de sexo, limitado exclusivamente a criterios biológicos. Este cambio discursivo no quedó en el plano simbólico. Se tradujo en nuevas reglas de elegibilidad, en la cancelación de subvenciones, en la eliminación de recopilación de datos y en una creciente incertidumbre administrativa que ha afectado directamente la operatividad de organizaciones comunitarias en todo el país, como ha documentado la Kaiser Family Foundation.

La salud fue uno de los primeros campos donde se sintió el impacto. Programas vinculados a la atención integral, a la prevención del VIH, a la salud mental y a la investigación en poblaciones LGBTQ comenzaron a perder respaldo federal. Subvenciones previamente aprobadas fueron canceladas o sometidas a revisión bajo criterios ideológicos, no científicos. Reuters y Associated Press han documentado cómo esta nueva orientación provocó la interrupción de investigaciones financiadas por los Institutos Nacionales de Salud, afectando proyectos que buscaban comprender mejor las desigualdades en salud, el acceso a tratamientos y las condiciones de vida de comunidades ya marginadas. La consecuencia inmediata no es solo la pérdida de conocimiento, sino la erosión de la capacidad del país para diseñar políticas públicas basadas en evidencia.

La educación siguió un camino similar. A lo largo de 2025, el discurso oficial contra los programas de diversidad, equidad e inclusión se tradujo en recortes presupuestarios y en señales claras a los sistemas educativos. Talleres de prevención de acoso, programas de formación docente, iniciativas de acompañamiento estudiantil y espacios seguros que durante años fueron sostenidos por alianzas entre escuelas y organizaciones LGBTQ comenzaron a desaparecer o a ser suspendidos por temor a perder fondos. El mensaje fue inequívoco: la igualdad dejó de ser una prioridad financiable. En ese vacío, quienes pagan el precio son jóvenes que pierden redes de apoyo fundamentales en etapas decisivas de su vida.

A este escenario se sumó un fenómeno menos visible pero igualmente dañino: el condicionamiento del lenguaje. Organizaciones que no se dedican exclusivamente a temas LGBTQ, pero que atienden poblaciones diversas, comenzaron a recibir directrices que restringen términos y enfoques en sus propuestas de financiamiento. Esto ha generado autocensura institucional, debilitamiento de programas y una sensación generalizada de inseguridad jurídica. Cuando las organizaciones no saben si nombrar una realidad puede costarles su existencia, el impacto va mucho más allá del presupuesto.

El efecto acumulado de estas decisiones comenzó a hacerse evidente en 2025 y se consolida en 2026. Servicios que antes funcionaban con relativa estabilidad ahora operan al límite. Se reducen horarios, se despide personal, se priorizan únicamente los casos más urgentes y se crean listas de espera que antes no existían. La prevención cede espacio a la emergencia, y la emergencia, como bien sabe la salud pública, siempre resulta más costosa y más dolorosa.

Puerto Rico ofrece un ejemplo claro de cómo esta dinámica se acelera en contextos con menos margen de maniobra. La pérdida de fondos federales por parte de organizaciones comunitarias ha tenido efectos inmediatos, obligando a cierres de programas, reestructuraciones profundas y una dependencia aún mayor de donaciones locales en un mercado filantrópico limitado. Lo que en otros estados puede tardar años en sentirse, en la isla se manifiesta en meses. Y, sin embargo, la necesidad de servicios no disminuye; al contrario, aumenta en contextos de incertidumbre económica y social.

Frente a este panorama, las organizaciones LGBTQ no han permanecido inmóviles. El 2026 las encuentra ensayando estrategias de supervivencia que, aunque diversas, comparten un mismo objetivo: no colapsar. Muchas han acelerado la diversificación de sus fuentes de ingreso, apostando por donantes individuales recurrentes, campañas comunitarias y modelos de membresía. Otras han intentado desarrollar servicios híbridos que permitan generar ingresos propios para sostener programas gratuitos. Las alianzas con universidades, sistemas de salud, municipios y organizaciones comunitarias más amplias se han convertido en una tabla de salvación para compartir costos y mantener presencia territorial.

Pero también hay decisiones dolorosas. Reducciones de personal, cierres temporales, eliminación de proyectos no considerados esenciales y una redefinición constante de prioridades. Estas medidas no son señales de mala gestión; son respuestas defensivas ante un entorno que se ha vuelto hostil e impredecible.

Lo que muchas veces queda fuera del debate público es que este proceso no afecta solo a las organizaciones como estructuras administrativas. Afecta a personas concretas. A jóvenes que pierden espacios seguros. A personas trans que ven restringido su acceso a servicios de salud. A familias que ya no encuentran acompañamiento. A activistas que quedan más expuestos en un clima social cada vez más polarizado. La retirada de fondos no elimina las realidades humanas que esos programas atendían; simplemente las empuja hacia la invisibilidad y el sufrimiento silencioso.

El 2026, entonces, no es únicamente un año de ajustes presupuestarios. Es una antesala que pone a prueba el compromiso real del país con la igualdad y la dignidad. Cuando los derechos dependen de ciclos políticos y los servicios esenciales quedan sujetos a criterios ideológicos, lo que se debilita no es solo una comunidad específica, sino el tejido social en su conjunto.

La pregunta que queda abierta no es si las organizaciones LGBTQ resistirán. Históricamente lo han hecho. La verdadera pregunta es cuántas personas quedarán sin protección en el camino y cuánto daño se normalizará antes de que la nación asuma que la accesibilidad, la educación y la salud no pueden ser tratadas como concesiones temporales.

El 2026 ya comenzó. Y lo que está en juego no es una narrativa cultural, sino la capacidad de una sociedad para sostener, con hechos y no solo con discursos, la dignidad humana.

Colombia

Colombia anunció la inclusión de las categorías ‘trans’ y ‘no binario’ en los documentos de identidad

Registraduría Nacional anunció el cambio el 28 de noviembre

Ahora los ciudadanos colombianos podrán seleccionar las categorías ‘trans’ y ‘no binario’ en los documentos de identidad del país.

Este viernes la Registraduría Nacional del Estado Civil anunció que añadió las categorías ‘no binario’ y ‘trans’ en los distintos documentos de identidad con el fin de garantizar los derechos de las personas con identidad diversa.

El registrador nacional, Hernán Penagos, informó que hizo la inclusión de estas dos categorías en los documentos de: registro civil, tarjeta de identidad y cédula de ciudadanía.

Según la registraduría: “La inclusión de estas categorías representa un importante avance en materia de garantía de derechos de las personas con identidad de género diversa”.

Estas categorías estarán en el campo de ‘sexo’ en el que están normalmente las clasificaciones de ‘femenino’ y ‘masculino’ en los documentos de identidad.

En 2024 se inició la ejecución de diferentes acciones orientadas implementar componentes “‘NB’ y ‘T’ en el campo ‘sexo’ de los registros civiles y los documentos de identidad”.

Las personas trans existen y su identidad de género es un aspecto fundamental de su humanidad, reconocido por la Corte Constitucional de Colombia en sentencias como T-236/2023 y T-188/2024, que protegen sus derechos a la identidad y no discriminación. La actualización de la Registraduría implementa estos fallos que ya habían ordenado esos cambios en documentos de identidad.

Por su parte, el registrador nacional, Penagos, comentó que: “se trata del cumplimiento de unas órdenes por parte de la Corte Constitucional y, en segundo lugar, de una iniciativa en la que la Registraduría ha estado absolutamente comprometida”. Y explicó que en cada “una de las estaciones integradas de servicio de las más de 1.200 oficinas que tiene la Registraduría Nacional se va a incluir todo este proceso”.

-

District of Columbia4 days ago

District of Columbia4 days agoD.C. Council gives first approval to amended PrEP insurance bill

-

2026 Midterm Elections4 days ago

2026 Midterm Elections4 days agoLGBTQ Victory Fund looks beyond Washington for change in 2026

-

National4 days ago

National4 days agoHuman Rights Watch sharply criticizes US in annual report

-

Italy5 days ago

Italy5 days ago44 openly LGBTQ athletes to compete in Milan Cortina Winter Olympics